Was heißt hier eigentlich Wissenschaftsfreiheit?

Das Grundgesetz sichert Forschern besondere Abwehrrechte zu. Doch wer darf sie in Anspruch nehmen?

PROFESSOREN SIND EINE besondere Spezies, das bekommen sie in Deutschland sogar gerichtlich bescheinigt. „Grundrechtsträger“ nennt das Bundesverfassungsgericht sie. Schon 1973 hatten die Richter festgelegt: Wenn an Hochschulen Gremienentscheidungen zur Forschung anstehen, haben die Professoren immer die Stimmenmehrheit. Und bei der Lehre steht ihnen mindestens die Hälfte zu.

„Grundrechtsträger“ soll bedeuten, dass die Professoren an den Hochschulen diejenigen sind, die (lyrisch ausgedrückt) die heilige Fackel der Wissenschaftsfreiheit vor sich hertragen, wie sie das Grundgesetz garantiert. Eine kleine Funzel halten auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter in der Hand, aber das ist angesichts des professoralen Grundrechtsstrahlens kaum der Rede wert. Von den Studenten ganz zu schweigen.

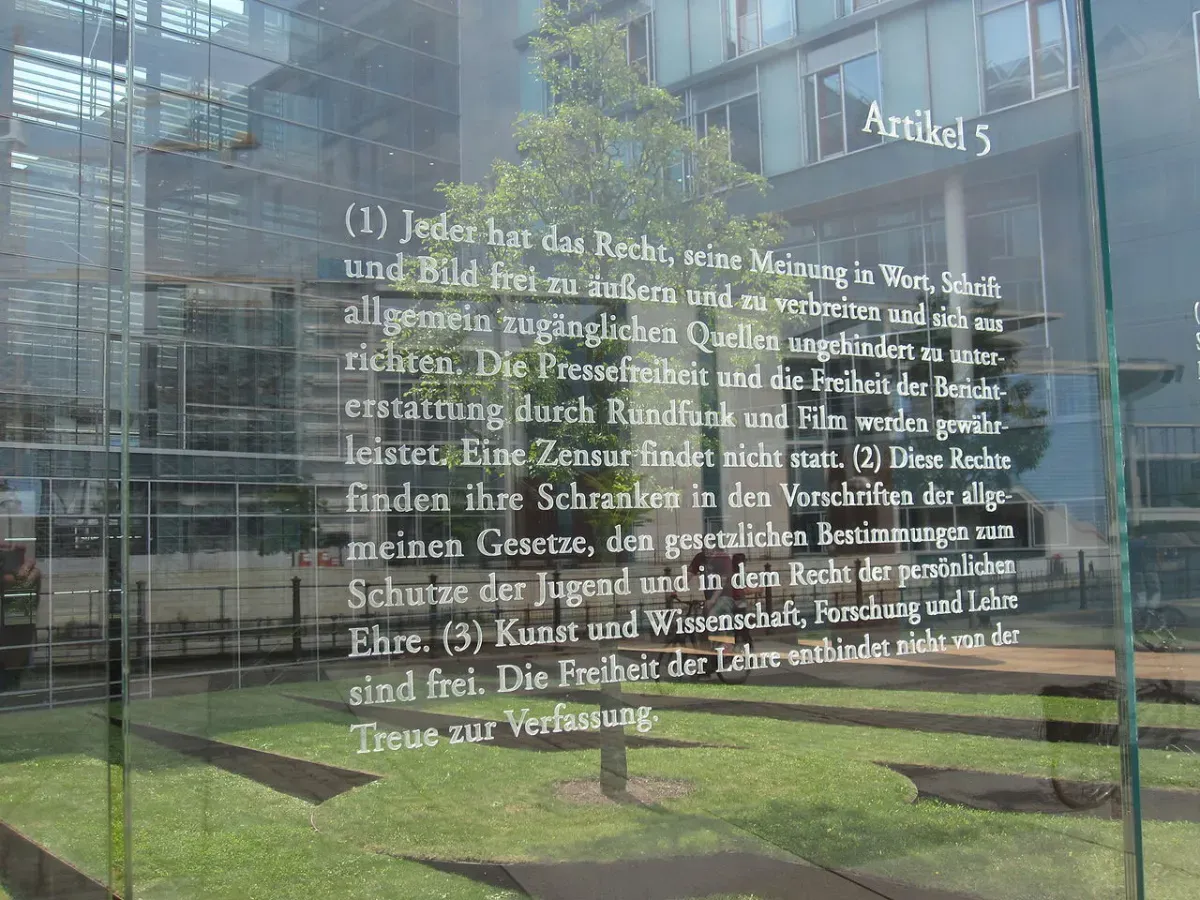

Geht es in Ordnung, wenn die Professoren mit Verweis auf Artikel 5 GG ausbremsen können, was immer ihnen nicht passt? Ja, sagten die Bundesrichter 1973. Ja, sagte auch Baden-Württembergs Verfassungsgerichtshof vor ein paar Monaten, das müssten sie sogar: Als Grundrechtsträger müssten die Professoren das Grundrecht auch verteidigen können. Mit dem Ergebnis, dass der Stuttgarter Landtag ein neues Hochschulgesetz schreiben muss – das bisherige war zu professorenunfreundlich.

Wissenschaftsfreiheit gleich Professorenfreiheit: Ist das noch zeitgemäß? Im Südwesten der Republik grummeln nicht nur die Rektoren, die Angst um ihre Macht haben. Die Politik fürchtet um die „Handlungsfähigkeit“ der Hochschulen in Zeiten der Exzellenzstrategie. Auch die Studenten haben Grund zum Ärger – und die 91 Prozent der Wissenschaftler an Deutschlands Hochschulen, die nicht Professoren sind.

Zumindest für letztere gibt es einen Hoffnungsschimmer: In einem anderen Urteil zur Professorenmehrheit sprach das Bundesverfassungsgericht 2014 erstmals umfassender von„Wissenschaftlern“ anstatt von „Hochschullehrern“ als Grundrechtsträgern.

Bei den Stuttgarter Richtern ist diese neue Sichtweise allerdings noch nicht angelangt. Und genau das macht die Debatte in Baden-Württemberg so spannend für den Rest der Republik. Kann die grüne Wissenschaftsministerin Theresia Bauer eine Lösung finden, die in die Zukunft weist statt in die Vergangenheit? Die alle mitbestimmen lässt? Die den Profs trotzdem das Gefühl gibt, am Ende den Ausschlag zu geben? Und am wichtigsten: Eine Lösung, die die Hochschulen florieren lässt?

Fest steht: Das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit ist zu strahlend, als dass es nur für die Professoren leuchten sollte.

Dieser Kommentar erschien heute zuerst im ZEITChancen Brief. Für die Print-ZEIT von heute habe ich den seit Jahrzehnten währenden Kampf um die Deutungshoheit an den Hochschulen ausführlicher beschrieben, angefangen mit der alten Ordinarienuniversität und ihrem Ende in den 60er Jahren über die Gruppenuniversität und die unternehmerische Hochschule bis hin zum Stuttgarter Urteil.

Neuen Kommentar hinzufügen