Drei Phasen, drei Lösungsansätze

Die Vorstellungen über eine Reform des WissZeitVG gehen auseinander. Wie könnte ein Modell aussehen, das die Gegenwart berücksichtigt und zugleich auf eine neue Personalstruktur vorbereitet? Ein Gastbeitrag von Georg Jongmanns.

Georg Jongmanns ist Medienwissenschaftler und Soziologe und einer Autoren der vom BMBF beauftragten Evaluation des novellierten Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Er arbeitet bei HIS-HE in Hannover im Geschäftsbereich Hochschulmanagement. Foto: privat.

DIE DEBATTE UM die angekündigte Änderung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) läuft auf Hochtouren und geht längst über die am 20. Mai 2022 vorgelegten Evaluationsergebnisse zur Novelle 2016 hinaus. Dies war absehbar, da der Koalitionsvertrag eine Gesetzesänderung auf Grundlage der Evaluation angekündigt hatte, ohne die Ergebnisse zu kennen. Und es geschieht zu Recht, weil der Reformbedarf über die Frage nach angemessenen Vertragslaufzeiten und überhaupt über die Gestaltungsmöglichkeiten des Sonderbefristungsrechts hinausgeht.

Der Reformbedarf resultiert aus dem massiven Gefälle in der Personalstruktur, das Selektion erzwingt und prekäre Lebensentwürfe erzeugt. Wenn man – um Abhilfe zu schaffen – die Zeit der befristeten Beschäftigung effektiv verkürzen und zugleich die Wahrscheinlichkeit für eine Dauerbeschäftigung im deutschen Wissenschaftssystem erhöhen will, ist es erforderlich, dass die Länder, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, Forschungsförderer und Fachgemeinschaften mitziehen.

Die nächste Fassung des WissZeitVG wird zwar nicht alle Problemlagen beseitigen. Sie kann jedoch die Funktion übernehmen, die das WissZeitVG schon in der Vergangenheit hatte: wesentliche Strukturmerkmale der wissenschaftlichen Karriere für die Zeit der befristeten Beschäftigung zu definieren und damit personalstrukturelle Weichen zu stellen.

Den Übergang zur Dauerbeschäftigung gestalten

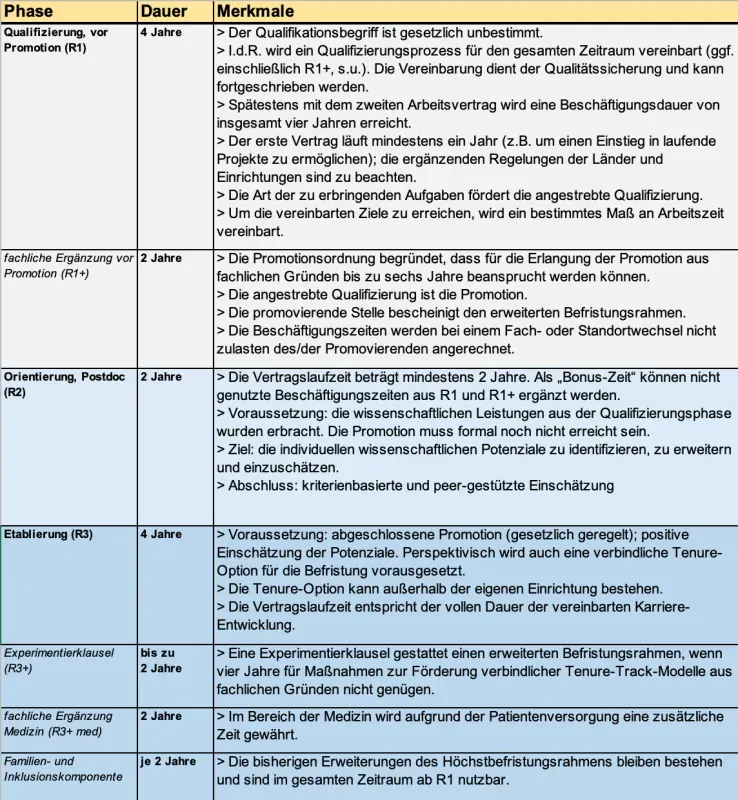

In diesem Sinne ist die Unterteilung der wissenschaftlichen Karriere in die drei Phasen Qualifizierung, Orientierung und Etablierung zu verstehen, die im Folgenden skizziert wird und die drei Lösungsansätze für eine strukturiertere Karriere enthält: eine fachliche Differenzierung, eine Zieldefinition für die Postdoc-Phase und einen Übergang zur Dauerbeschäftigung.

Diese Ansätze greifen teils Vorschläge auf, die bereits in die Diskussion eingebracht wurden (insbesondere von der Jungen Akademie), teils handelt es sich um neue Elemente. Sie möchten die laufende Debatte bereichern, um gesetzliche Regelungen zu finden, die wegweisende Merkmale einer künftigen Personalstruktur antizipieren.

Die bisherige Qualifizierungsphase vor der Promotion mit einer Beschäftigungsdauer von maximal sechs Jahren wird hinsichtlich der Zeit und des Zwecks ausdifferenziert. Der allgemeine Höchstbefristungsrahmen wird auf vier Jahre reduziert und kann aus fachlichen Gründen um zwei Jahre erweitert werden. Für die basale Phase gilt weiterhin der unbestimmte Qualifikationsbegriff, der auch in Bereichen ohne Promotionsmöglichkeit zur Anwendung kommen kann. Der fachlich erweiterte Höchstbefristungsrahmen um zwei Jahre wird gewährt, sofern die betreffende Promotionsordnung die Notwendigkeit dafür begründet. Eine Qualifizierung, die mehr als vier Jahre beansprucht, sollte zwingend eine Promotion sein.

Die Orientierungsphase dauert zwei Jahre (zuzüglich nicht genutzter Beschäftigungszeiten aus der vorherigen Phase) und dient dazu, berufliche und wissenschaftliche Perspektiven zu eruieren. Die Orientierungsphase beginnt, sobald die vereinbarten wissenschaftlichen Leistungen der Qualifizierungsphase erbracht wurden. Es ist nicht erforderlich, dass dazu die Promotion formal abgeschlossen ist. Im Fokus steht hier nicht, unmittelbar nach der Promotion weitere wissenschaftliche Leistungen abzuschließen – dafür wäre die Zeit zu knapp –, sondern die individuellen Potenziale für die weitere Karriere zu identifizieren, zu erweitern und schließlich einzuschätzen.

Darin liegt eine institutionelle Aufgabe, der Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Drittmittelgeber zum Beispiel mit entsprechenden Beschäftigungspositionen und Förderformaten ad personam gerecht werden können. Die Orientierungsphase endet mit einer Einschätzung der wissenschaftlichen Potenziale, die auf transparenten Kriterien beruht und von externen Peers vorgenommen werden sollte. Die Einschätzung reflektiert die Erfolgsaussichten für die Etablierungsphase bzw. für eine Beschäftigung in F&E-nahen Berufsfeldern außerhalb von Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

Eine zeitlich befristete Experimentierphase

Die vierjährige Etablierungsphase bereitet auf eine dauerhafte Beschäftigung im Wissenschaftssystem vor. Voraussetzung ist die begründete Annahme, wissenschaftlich dauerhaft auf sehr hohem Niveau arbeiten zu können. Die Voraussetzung ist mit der Promotion und mit der positiven Einschätzung am Ende der Orientierungsphase erfüllt. Ziel der Etablierungsphase ist es, in der internationalen wissenschaftlichen Fachgemeinschaft Fuß zu fassen. Um die dafür erforderliche Perspektive verlässlich zu gestalten, ist es zweckmäßig, eine nochmalige Befristung an eine verbindliche Tenure-Track-Option zu knüpfen.

Allerdings bestehen personalstrukturelle und wissenschaftliche Risiken, für die in der Breite noch keine befriedigenden Antworten vorliegen. Zum Beispiel könnten Professuren über mehrere Jahre vakant bleiben, wenn die darauf zulaufenden Personen ihren Weg abbrechen (bei einer negativen Evaluation etwa oder einer Berufung anderswohin) und ein neuer Tenure-Track-Prozess begonnen werden muss. Zudem verlieren die renommierten Förderformate für herausragende Postdocs ihre Attraktivität, wenn alle Professuren, für die sie in Frage kämen, bereits für grundfinanzierte Positionen mit einem Tenure Track reserviert sind.

Die universitäre Personalstruktur scheint derzeit nicht auf ein flächendeckendes Tenure-Track-Modell vorbereitet zu sein. Daher sollte die Befristung in der Etablierungsphase vorübergehend noch nicht von einer verbindlichen Option auf Entfristung abhängig gemacht werden. Stattdessen ist es empfehlenswert, über das laufende Programm des BMBF hinaus weitere Tenure-Track-Modelle zu fördern und zu testen – insbesondere für nichtprofessorale Dauerstellen. Um diese Experimentierphase zeitlich zu begrenzen, sollte das WissZeitVG eine Übergangsfrist definieren.

Der Vorschlag im Überblick

Kommentare

#1 - Ich finde es verwirrend, wenn in R2 die Gruppe der POSTdocs…

Zudem haben viele der aktuellen Vorschläge mMn zu wenig die Worst Cases im Blick, die dadurch ermöglicht werden. Ich verstehe die Tabelle so, dass eine Promotion auch insgesamt 8 Jahre auf 4 Verträgen laufen könnte und dabei immer noch jedes Ordner heften als qualifizierend gilt. Warum braucht R1 die Option auf zwei Verträge, wenn es doch auch R1+ gibt?

Die Vorschläge zum WissZeitVG sollten besser verhindern, dass Arbeitsverhältnisse einseitig ausgenutzt werden können.

Neuen Kommentar hinzufügen