Die Agentur für Sprunginnovationen soll Deutschlands Innovationssystem neu erfinden. Kann das klappen? Die Geschichte einer Idee.

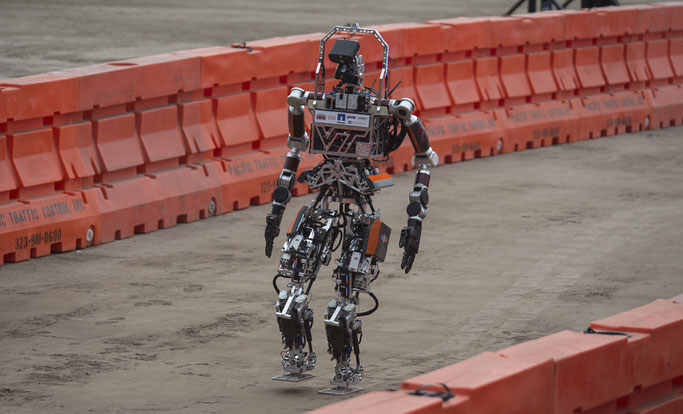

Vorbild DARPA: Der Robotics Challenge 2015. Master Chief Petty Officer John Williams: "2015 DARPA Robotics Challenge 150606-N-PO203-115.jpg", CC0

ENDE FEBRUAR WAR es wieder soweit. Da stand Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor einer blauen Wand im Kanzleramt und nahm das jährliche Gutachten der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) entgegen. Im Grunde schreiben die sechs Wissenschaftler seit Jahren die immer selbe Warnung hinein: Deutschland drohe den technologischen Wandel zu verschlafen. In Forscherdeutsch klingt das so: "Die bisherige starke Ausrichtung der Förderungspolitik auf aktuelle Stärken der deutschen Wirtschaft könnte sich als hinderlich für die Erschließung neuer Anwendungsfelder erweisen."

Doch diesmal wirkte Merkel beim Händeschütteln auffällig entspannt. Womöglich weil der Koalitionsvertrag kurz vor dem Abschluss stand. Oder weil sich darin ein Plan befand, der das deutsche Verständnis von Fortschritt, von Entwicklung und wirtschaftlichem Erfolg in seinen Grundfesten erschüttern könnte. So hoffen zumindest die einen. Andere sind der Meinung, dass sich da eine große Geldverbrennung ankündigt. Vorvergangene Woche hat das Bundeskabinett den Plan in die Tat umgesetzt und die Gründung einer "Agentur zur Förderung von Sprunginnovationen" beschlossen.

Das Umdenken begann

vor zwei Jahren

Das Umdenken begann vor gut zwei Jahren. Zweimal im Jahr trifft sich die Kanzlerin Merkel beim sogenannten "Innovationsdialog" mit den zuständigen Bundesministern und führenden Köpfen aus Wissenschaft und Wirtschaft, koordiniert von der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech). Im Frühjahr 2016 war es, als Martin Stratmann, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, einen Vorstoß unternahm. Er erzählte von den USA und den staatlichen Agenturen DARPA und ARPA-E, die mit Steuergeldern auf den ersten Blick verrückte Innovationswettbewerbe veranstalteten, wer die besten Roboter für Rettungseinsätze konstruiert zum Beispiel oder welches fahrerlose Fahrzeug allein 240 Kilometer durch die Wüste findet.

Wobei das zweite Beispiel eines "Grand Challenges" der DARPA schon zeigt, wie grundlegend und schnell manche Erfindungen wirken können: In der ersten Runde des Wettbewerbs kam das beste Team nur 12 Kilometer weit. Und das ist gerade mal 14 Jahre her. Aber der Ehrgeiz war geweckt. Während die DARPA auf militärisch relevante Innovationen abzielt, soll ARPA-E "disruptive" Energietechnologien befördern.

Disruptive Innovationen, erklärt der EFI-Vorsitzende Dietmar Harhoff, der im Hauptberuf Direktor am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb ist, "verdrängen bestehende Technologien, Produkte oder Dienstleistungen. Sie hebeln die Wettbewerbsvorteile der etablierten Anbieter völlig aus." Wenn man ihn nach Beispielen für disruptive Innovationen fragt, erwähnt er Plattformen wie Uber und AirBnB, das Cloud-Computing oder vom Einsatz von Big Data und Künstlicher Intelligenz, der den Siegeszug von Google, Facebook oder Apple überhaupt erst ermöglichten. Das Problem: Keines von Harhoffs Beispielen stammt aus Deutschland.

Auch er habe lange gedacht, sagt Max-Planck-Chef Stratmann, das bestehende Fördersystem reiche, weil es ja auch gut funktioniere. Aber es sei eben ein System, das Themen, die nicht ins Raster passen, wegdrücke. "Es macht unsere Stärken stark und ignoriert unsere Schwächen."

Stellt Max-Planck-Chef Stratmann seinen

eigenen Leuten ein schlechtes Zeugnis aus?

Stellt Stratmann damit zugleich seiner eigenen Forschungsorganisation ein schlechtes Zeugnis aus? Der FDP-Forschungspolitiker Thomas Sattelberger zumindest sieht das so. Das Problem, sagt Sattelberger sei nicht, dass deutsche Forscher zu wenig Ideen hätten, doch aus diesen Erkenntnissen folgten allzu selten bahnbrechende Produkte und Services – und wenn doch, dann häufig nicht hier, sondern irgendwo anders in der Welt. Wo seien denn die disruptiven Innovationen bei den außeruniversitären Forschungsorganisationen Max-Planck-Gesellschaft, Fraunhofer, Helmholtz- oder Leibniz-Gemeinschaft?, erregte sich Sattelberger im Frühsommer. "Da fallen mir für die vergangenen Jahrzehnte LED-Technik und MP3 ein. Das war’s dann aber auch schon."

Als Sattelberger die von Bund und Ländern großzügig finanzierten Forschungsorganisationen auch noch als "fette Katzen" bezeichnete, schritt Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) zu deren Verteidigung. Die Organisationen seien äußerst beweglich und innovativ, sagte sie vor dem Bundestag. "Die dürfen wir nicht auf Diät setzen. Mit der Agentur für Sprunginnovationen wollen wir vielmehr einen Schnüffelhund freilassen, damit über die klassische Forschungsleistung hinaus visionäre Ideen verfolgt werden können."

Die Zoologie-Metaphorik beiseite: Wer die Schuld für Deutschlands Innovationsschwäche bei Max Planck & Co sieht, greift tatsächlich zu kurz. Die Forschungsorganisationen sind ziemlich gut im Erfüllen ihrer Aufgabenbeschreibung, international vernetzte Forschung eben, nur dass die Förderung disruptiver Innovationen nie dazu gehörte. Weil auch die Forschungspolitiker sie bis vor kurzem nicht auf dem Schirm hatten. Deutschland war halt zufrieden mit dem, was es hat und kann.

Anders gesagt: Deutschland ist gut darin, bestehende Technologie evolutionär weiterzuentwickeln. Oder plakativer formuliert: Während sie hierzulande den Verbrennungsmotor perfektionieren, leiten sie anderswo (disruptiv) das Ende des fossilen Zeitalters ein.

Merkel nickte – und die Beamten

um sie herum machten sich eifrig Notizen

Zurück zum Innovationsdialog. Stratmann machte also seinen Vorstoß, Harhoff und andere sekundierten. Merkel hörte zu – und nickte irgendwann. Dieses Nicken, berichten Teilnehmer, markierte den Aufbruch. Die Beamten um die Kanzlerin machten sich eifrig Notizen, ein Nachfolgetreffen wurde anberaumt, die acatech richtete eine Expertengruppe ein. Unter Stratmanns Vorsitz und Harhoffs Redaktion entstand ein Diskussionspapier, das die Grundzüge einer deutschen "Agentur für Sprunginnovationen" umriss. "Sprung" klingt netter, weniger zerstörerisch als "disruptiv", meint aber das gleiche.

Das Papier war im Frühjahr 2017 fertig, wurde aber erst am Ende der schwarz-roten Koalitionsverhandlungen in einer Kurzfassung veröffentlicht. Im GroKo-Vertrag stand dann zwar nur, man wolle "neue Instrumente zur Förderung von Sprunginnovationen" einrichten, doch alle Akteure wussten, was gemeint war.

Seit dem Kabinettsbeschluss vergangene Woche ist nun noch klarer, was die Regierung vorhat. Ähnlich wie in den USA sollen gleich zwei Agenturen entstehen. Neben der für Sprunginnovationen, verantwortet von den Bundesministerien für Forschung und Wirtschaft, soll auch eine für "Innovationen in der Cybersicherheit" entstehen. Ihre Paten sind das Bundesministerien für Inneres und Verteidigung. Was nach Doppelstrukturen riecht, könnte sich besonders für die Sprunginnovations-Agentur von Vorteil erweisen, weil sie sich so aus möglichen Kontroversen um Militärforschung und Dual Use heraushalten kann.

Allein für die Zivil-Behörde will die Bundesregierung bis zum Ende der Legislaturperiode mindestens 151 Millionen Euro ausgeben, nach der Anlaufphase sollen es 100 Millionen pro Jahr sein. Besonders viel ist das nicht, aber immerhin. Wobei der Begriff "Behörde" es tatsächlich genau nicht trifft. Denn die Agentur soll eine für staatliche Verhältnisse bislang ungekannte Freiheit genießen, als privatrechtliche GmbH mit dem Bund als Alleingesellschafter. Die Tarifregeln des öffentlichen Dienstes sollen für sie nicht gelten, ihre Mitarbeiter sollen keine Karrierebeamten oder Verwaltungsfachleute sein, sondern hochqualifizierte Freigeister, die auf maximal fünf oder sechs Jahre befristet eingestellt werden und dafür Spitzengehälter beziehen.

Die "Innovationsmanager" sollen

den Wandel bringen

Locken soll sie aber vor allem der enorme Gestaltungsspielraum: Um eine der anfangs vielleicht zehn Stellen als "Innovationsmanager" zu ergattern, müssen sie bei der Bewerbung eine Idee präsentieren, wie sie einer bestimmten Technologie zum Durchbruch verhelfen wollen – und warum sie glauben, dass ausgerechnet diese Technologie Deutschlands Volkswirtschaft einen deutlichen Vorteil bringen würde. Einmal eingestellt können sie dann die zu ihrer Idee passenden "Spitzenprojekte" anschieben und die aus ihrer Sicht am besten geeigneten Projektteams aus Hochschulen, Wissenschaftseinrichtungen und Unternehmen aussuchen. Sie entscheiden, wer wieviel Geld bekommt, sie kontrollieren, ob Projekte fortgeführt oder beendet werden. Und sie helfen mit, dass die Innovationen am Ende auch im Markt ankommen. "Ich stelle mir Leute vor, deren ausgefallenen Ideen bislang nicht honoriert wurden in unseren Unternehmen und Forschungsorganisationen, und die jetzt für sich eine Chance sehen, sich zu beweisen", sagt Max-Planck-Chef Stratmann.

Die Idee der Innovationsmanager steht symbolhaft für die Fragen, an denen sich der Erfolg der Agentur erweisen wird: Schaffen es Forschungs- und Wirtschaftsministerium wirklich, die Agentur und die Manager so frei arbeiten zu lassen, wie sie es jetzt versprechen? Schafft die Agentur es, attraktiv genug für solche Leute zu sein? Dürfen sie ihre Budgets so frei vergeben, wie es nötig ist, ohne dass Rechnungshof und Finanzministerium ihnen aufs Dach steigen? Und wird es von Parlament und Gesellschaft akzeptiert, wenn am Ende neun von zehn Spitzenprojekten nicht zu disruptiven Innovationen führen – eben weil die sich nicht planen lassen? Weil die neue Agentur sie im besten Fall etwas wahrscheinlicher machen kann?

"Geldverbrennung" oder

"Kultur des kalkulierten Risikos"?

Nicht alle Forscher wollen in den Optimismus einstimmen. Disruptive Innovationen seien von ihrem Prinzip her nicht planbar, eine staatlich finanzierte Agentur, die sie befördern solle, ein Widerspruch in sich. "Diese Geldverbrennung gehört gestoppt!" fordert zum Beispiel Klaus Diepold, der an der Technischen Universität München den Lehrstuhl für Datenverarbeitung innehat.

Forschungsministerin Karliczek spricht derweil von einer "Kultur des kalkulierten Risikos", die es zu etablieren gelte. "Es geht darum, dass auch Scheitern eine Erkenntnis und nichts Schlimmes ist. Das gehört zum Fortschritt dazu." Diese Tatsache müsse sich auch politisch widerspiegeln, "indem wir der Agentur mehr Freiheitsgrade als sonst üblich ermöglichen." Natürlich müsse sich das im rechtlichen Rahmen bewegen, betont Karliczek – "und wir werden in ein paar Jahren evaluieren, ob die erhoffte Wirkung eingetreten ist."

Die Bundesregierung hat in ihren vorvergangene Woche beschlossenen Eckpunkten "speziell zugeschnittene Regelwerke und Bewirtschaftungsgrundsätze" für die Agentur versprochen, auch damit das zweite von DARPA und ARPA-E abgeschaute Instrument – die Innovationswettbewerbe – funktionieren. Öffentlichkeitswirksame Wettbewerbe, bei denen Geld ausgegeben wird für nicht viel mehr als vage, dafür aber umso faszinierendere Fragestellungen. Wer zum Beispiel im Reagenzglas das erste menschliche Organ erfolgreich züchten kann. Oder wer den ersten Prototyp einer Batterie präsentiert, das ein Familienauto mit einer einzigen Ladung 2000 Kilometer weit fahren lässt.

Schon Anfang 2019 soll die Agentur starten. Wo, steht noch nicht fest. Auch ihr Chef noch nicht, von dem nur klar ist, dass er oder sie eine einzigartig starke und unabhängig denkende Persönlichkeit sein muss, damit die Innovationsmanager sie akzeptieren. Und damit sie im Zweifel die Politik auf Distanz halten kann: Die SPD-Forschungspolitikerin Manja Schüle kommentierte nach dem Kabinettsbeschluss bereits, die Agentur benötige Beinfreiheit, doch wenn öffentliche Mittel zum Einsatz kämen, müsse deren Einsatz stets gerechtfertigt und überprüft werden. "Wir werden nicht am Katzentisch teilnehmen, sondern fordern, die Rechte des Parlaments zu wahren, zum Beispiel durch einen Aufsichtsrat."

Im Kern ist die Sache eigentlich ganz einfach: Wenn die Agentur ihr nett ins Wort "Sprunginnovationen" verpacktes Ziel erreicht, wird sie Deutschlands Innovationssystem ein Stückweit neu erfinden. Wenn nicht, wird sie zum Sinnbild für das Problem, das sie lösen sollte.

Eine kürze Fassung dieses Artikels erschien heute auf den "Agenda"-Seiten des Tagesspiegel.

Kommentar schreiben

Raphael Wimmer (Dienstag, 11 September 2018)

Danke für die interessante Darlegung der Entwicklung.

Vielleicht für andere Leser interessant: Alan Kay, einer der Väter des modernen grafischen Computer-Desktops am Xerox PARC, hat letztes Jahr mal aufgeführt, was seiner Meinung nach die Zutaten für solche disruptiven Labs sind [1] (leicht gekürzt):

Visions not goals

Fund people not projects — the scientists find the problems not the funders. So, for many reasons, you have to have the best researchers.

Problem Finding — not just Problem Solving

Milestones not deadlines

It’s “baseball” not “golf” [danebenschlagen ist normal, kein Fehler]

It’s about shaping “computer stuff” to human ends per the vision. Much of the time this required the researchers to design and build pretty much everything, including much of the hardware [...] “if you can make your own tools, HW and SW, then you must!”. The idea was that if you are going to take on big important and new problems then you just have to develop the chops to pull off all needed tools, partly because of what “new” really means, and partly because trying to do workarounds of vendor stuff that is in the wrong paradigm will kill the research thinking.

An important part of the research results are researchers.

--

Das klingt schon ziemlich nach dem, was hier wohl versucht werden soll.

[1] https://www.quora.com/What-made-Xerox-PARC-special-Who-else-today-is-like-them

Klaus Diepold (Mittwoch, 12 September 2018 11:46)

Vielleicht ist es hilfreich zu diesem Themenkomplex ein wenig mehr zu lesen.

Ich empfehle mal den Artikel mit dem Titel "How Useful Is the Theory of Disruptive Innovation?"

https://sloanreview.mit.edu/article/how-useful-is-the-theory-of-disruptive-innovation/

Des Weiteren empfehle ich die Lektüre von Nassim Nicholas Taleb, insbesondere Texte zum Thema "Skin in the Game".

Ich finde auch hilfreich noch einmal nachzuschlagen, was eigentlich eine Innovation ist. Ich empfehle die Definition von Joseph Schumpeter, die auch unter Wikipedia zu finden ist.

Zuletzt fällt mir auf, dass in dieser Diskussion in erster Linie Wissenschaftler zu Wort gekommen sind, die, entsprechend der Schumpeterschen Definition von Innovation nicht in erster Linie mit diesem Thema beschäftigt sind. Ich würde gerne mehr über die Meinung von Praktikern erfahren, die an (Sprung-)Innovationen gearbeitet haben.