Künstliche Intelligenz, echte Überforderung

Während ChatGPT und Co. längst zum Alltag der Schüler:innen gehören, fehlt es vielen Lehrkräften an Know-How, Zeit und Unterstützung. Dabei ist die Digitalisierung nicht einmal die größte Herausforderung an den Schulen, zeigt die neue Schulbarometer-Umfrage.

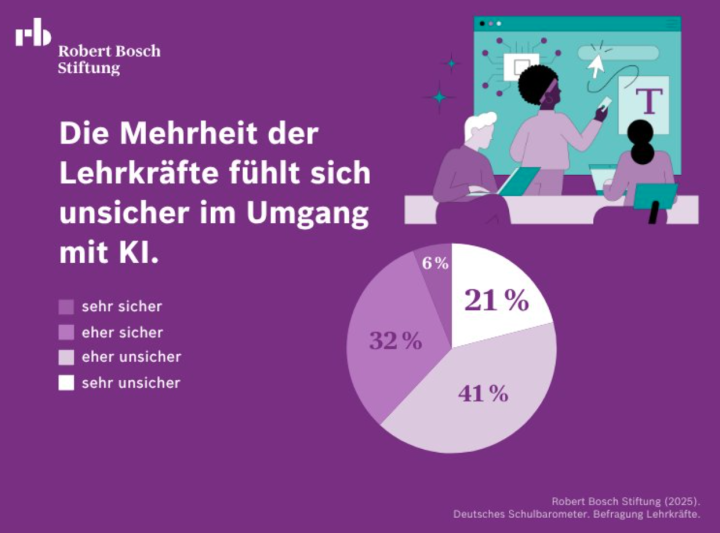

Grafik: Auszug aus dem Schulbarometer 2025 der Robert Bosch Stiftung.

IST DAS PÄDAGOGISCHER ZUKUNFTSPESSIMISMUS oder verantwortungsvolle Skepsis? Die Lehrkräfte in Deutschland fürchten laut der neuen, repräsentativen "Schulbarometer"-Umfrage überwiegend negative Auswirkungen durch ChatGPT und Co. 61 Prozent fürchten um die sozialen und kommunikativen Fähigkeiten ihrer Schüler, 60 Prozent um ihr kritisches Denkvermögen. Ein weiteres Zeichen, wie nachhaltig sich die Digital-Debatte in der Bildung gedreht hat.

Unterdessen treffen sich am Donnerstag und Freitag die Bildungsminister der Länder auf Schloss Bothmer in Mecklenburg-Vorpommern zu ihrer regelmäßigen Konferenz, und schon beim traditionellen Kaminabend am Mittwoch soll es dabei erneut um den Umgang mit Handys und Social Media gehen – und sicher um die von Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) angeregte Debatte über ein mögliches Verbot etwa für Unter-16-Jährige. Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder hatte ihren Vorstoß prompt als "totalen Quatsch" und "realitätsfremd" abgekanzelt, doch im Podcast Table Today hielt Prien dagegen: Das Thema sei "so ernsthaft", dass man die nötige Debatte nicht "mit so einer rhetorisch starken, meinungsstarken Aussage vom Tisch wischen" könne.

Ein wenig sieht das alles nach einem Dreiklang aus: Erst wurde die digitale Bildung in Deutschland komplett verschlafen, dann herrschte digitalpolitischer Aktionismus an allen Fronten, wobei davon erstaunlich wenig pädagogisch strukturiert in den Schulen ankam.

Zwischen Schutz und Befähigung

Jetzt zieht die Erkenntnis ein, dass die Auswirkungen der digitalen Technologien und Medien so grundsätzlich und umfassend sind, dass man die Kinder und Jugendlichen vor ihrer entgrenzten Nutzung bewahren, ihnen zugleich aber beibringen muss, die enormen Potenziale gewinnbringend und sinnstiftend einzusetzen.

Das ist schwierig und erfordert viel Differenzierung. Vor allem aber erfordert es auch Lehrkräfte, die entsprechend vorbereitet und geschult sind. Was sie laut Schulbarometer häufig nicht sind: 62 Prozent fühlen sich unsicher im Umgang mit KI-Tools, ein Drittel hat sie im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben beruflich gar nicht genutzt. Dabei, und das spricht für die grundsätzliche Offenheit der Pädagogen, erkennen bei aller Skepsis 57 Prozent das Potenzial von KI für das personalisierte Lernen, also die Möglichkeit, ganz anders als bisher auf die Besonderheiten der einzelnen Schüler eingehen zu können.

Eine klare Aufgabe an die Bildungspolitik abseits der Verbotsdebatten. Bereits vergangene Woche hatte der Deutsche Lehrerverband eine gesetzliche Altersgrenze für soziale Medien als "verlockend"; "aber weder realistischerweise umsetzbar noch sinnvoll" bezeichnet. "Wir alle leben längst in einer digitalen Welt", sagte der Verbandsvorsitzende Stefan Düll. "Kinder und Jugendliche müssen lernen, sich dort sicher und verantwortungsvoll zu bewegen." Am Mittwoch fordere der Deutsche Philologenverband, es brauche Aus- und Fortbildungen für Lehrkräfte, eine datenschutzkonforme Bildungs-KI auf europäischer Rechtsgrundlage und leistungsfähige Identitätsmanagementsysteme für alle Schulen.

"Sind wir doch dran", werden die Bildungsminister erwidern – und doch scheint es oft so, als hinkten Politik und Bildungssystem der technologischen Entwicklung meilenweit hinterher. "ChatGPT und vergleichbare Anwendungen sind längst Teil der Lebenswelt junger Menschen und lassen sich auch durch Verbote nicht mehr aus dem schulischen Alltag verbannen", sagt Dagmar Wolf von der Robert-Bosch-Stiftung, die das Schulbarometer seit 2019 regelmäßig in Auftrag gibt. Auch sie sagt, systematische Fortbildungen zum KI-Einsatz im Unterricht seien unerlässlich. "Richtig eingesetzt, kann KI Lehrkräfte entlasten und ihnen mehr Freiraum für pädagogische Aufgaben verschaffen."

Skeptisch, erschöpft – und dennoch engagiert

Was das Schulbarometer freilich auch zeigt: Die größten Probleme sehen die Lehrkräfte nicht in der Digitalisierung, sondern im Verhalten der Schülerinnen und Schüler. Für 42 Prozent ist das die Hauptbelastung, was im Vorjahr nur 35 Prozent angaben. Besonders stark betroffen: Lehrkräfte an Haupt-, Real- und Gesamtschulen (52 Prozent). Ebenso ein Sorgenthema im Kollegium ist die hohe Arbeitsbelastung und der chronische Zeitmangel (34 Prozent versus 28 Prozent im Vorjahr), ein Drittel der Befragten fühlt sich demzufolge mehrmals pro Woche erschöpft, zehn Prozent gar täglich.

Auch diese Ergebnisse gilt es freilich einzuordnen: Auch andere Berufsgruppen berichten von hohem Stress und Arbeitsbelastung – wobei die so umfassende Verantwortung für die Entwicklung junger Menschen, wie Lehrkräfte sie haben, schon eine besondere Gemengelage ergibt. Die vermutlich auch die positive Kehrseite bedingt: Trotz allem sind nämlich 84 Prozent der Befragten zufrieden mit ihrer eigenen Arbeit, satte neun Prozent mehr als beim Schulbarometer vor einem Jahr, und sogar 90 Prozent mit ihrer eigenen Schule. Kaum eine andere Berufsgruppe dürfte auf vergleichbar gute Umfrageergebnisse bei der Bewertung von Job und Arbeitsplatz kommen.

Erstmals fragte das Schulbarometer die Lehrkräfte nach ihrer Einschätzung der Demokratiebildung an ihren Schulen. 54 Prozent meinen, in dem Bereich müsse mehr getan werden, doch 77 Prozent sagen, dafür sei nicht genügend Zeit im Unterricht. 45 Prozent glauben außerdem, dass für eine fundierte Demokratiebildung das Fachwissen im Kollegium unzureichend sei. Im Osten wird deutlich öfter von einem Desinteresse im Kollegium bei dem Thema berichtet (38 Prozent versus 26 Prozent im Westen), und dreimal häufiger werden Widerstände der Eltern (27 Prozent versus neun Prozent) als Hürde genannt. Insgesamt eine ernüchternde Zustandsbeschreibung.

Einen Pferdefuß haben die Schulbarometer-Ergebnisse: Sie sind bereits über ein halbes Jahr alt, die 1.540 repräsentativ ausgewählten Lehrkräfte wurden zwischen Mitte November und Anfang Dezember befragt. Dazwischen lagen Bundestagswahl und Rekord-Umfragewerte für die AfD – und in der KI die Veröffentlichung etlicher neuer, noch leistungsstärkerer Anwendungen. Was zeigt: Auch die Sozialforschung an den Schulen wird sich dem hohen Tempo der technologischen und politischen Entwicklungen noch anpassen müssen.

Dieser Beitrag erschien zuerst im kostenfreien Wiarda-Newsletter vom 25. Juni 2025.

Kommentare

#1 - EU Kompetenzrahmen Digitalisierung - speziell für Lehrende

Digitalkompetenzen sind vielfältig, der enge Fokus auf KI bringt da m.E. nicht weiter:

In dem Kompetenzrahmen sind viele Kompetenzen beschrieben, die in einem Kollegium von Lehrenden wahrscheinlich auch alle vorhanden sind, bzw. gezielt miteinander geteilt und weiter aufgebaut werden können.

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu_en

Neuen Kommentar hinzufügen