Der Anteil weiblicher Unileitungen steigt weiter rasant und entkoppelt sich von der Verteilung der Professuren. In anderer Hinsicht werden die Führungsetagen allerdings kaum diverser – und an HAWs ändert sich selbst beim Frauenanteil wenig.

Vorreiter Universitäten? Entwicklung des Frauenanteils unter Rektor:innen und Präsident:innen.

Quelle: CHE, "CHECK Hochschulleitung in Deutschland 2024".

AUSGERECHNET AN DER SPITZE rückt die Geschlechterparität in der deutschen Wissenschaft erstmals in greifbare Nähe: Ende 2023 wurden 34 von 82 staatlichen Universitäten von Frauen geführt. Das entspricht einem Anteil von 42 Prozent, wie das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) berichtet.

Seit Ende 2018 analysiert das CHE regelmäßig anhand öffentlich verfügbarer Lebensläufe die Demografie deutscher Hochschulleitungen, und innerhalb dieser fünf Jahre hat sich der Frauenanteil unter den Unichef:innen, ausgehend von lediglich 24 Prozent, fast verdoppelt. Wobei der große Sprung innerhalb von nur zwei Jahren stattfand: von 28 Prozent Ende 2021 über 37 Prozent Ende 2022 auf zuletzt 42 Prozent.

Damit hat sich die Entwicklung bei den Spitzenpositionen endgültig von der Geschlechterverteilung bei den Uni-Professuren entkoppelt. Diese lag Ende 2023 bei gerade einmal 28 Prozent, Tendenz deutlich langsamer steigend. Was zunächst wenig wundert: Professuren werden logischerweise sehr viel seltener neu besetzt als Rektorate und Präsidien. Doch zeigt der Blick auf die neuberufenen Uni-Professorinnen etwa in Berlin (zuletzt deutlich über 50 Prozent): Auch dort tut sich etwas. Ist der Trend in den Uni-Leitungsetagen nur schneller und stärker sichtbar?

Und die HAWs?

Deutlich weniger dynamisch verlief die bundesweite Entwicklung dagegen in den Führungsetagen der staatlichen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW). Zwar ging es zwischen Ende 2022 und Ende 2023 von 22 auf 25 Prozentpunkte rauf, doch bleibt unterm Strich der vergangenen vier Jahre (hier fing die CHE-Analye etwas später an) lediglich ein Gesamt-Plus von vier Prozentpunkten.

Der große Unterschied im Frauenanteil dürfte sich zum Teil durch das Fächerspektrum an HAWs erklären, genauer gesagt in dem im Vergleich zu den Unis höheren Anteil an Ingenieurwissenschaften. In denen sind Frauen als Studierende und Lehrende noch immer deutlich unterrepräsentiert. Hinzu kommt womöglich ein an den HAW geringerer Erwartungsdruck, etwas an der mangelnden Repräsentation von Frauen in den Hochschulleitungen zu ändern.

Ein wichtiger Grund dürfte aber auch in der Gelegenheit selbst liegen: Seit 2020 hat sich in den Uni-Führungsetagen ein massiver Generationenwechsel vollzogen. Damals waren rund 59 Prozent der Rektor:innen und Präsident:innen länger als fünf Jahre im Amt (an HAWs: 50 Prozent). Bis 2023 sank der Anteil der Langzeit-Chefinnen um 18 Punkte auf 41 Prozent, an HAWs dagegen nur um vier Punkte auf 46 Prozent. Allein 2023 bekamen zwölf der 82 untersuchten Unis eine neue Person an ihrer Spitze und immerhin auch 14 von 101 HAWs. Vielleicht geht der Generationenwechsel auch dort jetzt richtig los?

Wobei Generationenwechsel nicht zwangsläufig eine Verjüngung auf breiter Front bedeutet: Im Schnitt waren die Rektor:innen und Präsidentinnen an Unis zuletzt 58,7 Jahre alt (2021: 60,6), an HAWs 57,8 (2020: 58,0). Nur 15 Chef:innen waren Ende 2023 jünger als 50. Und drei hatten ihr Amt schon länger als 20 Jahre inne.

Offenbar wird bei den neuberufenen Leitungen stärker als bisher der Blick und die Erfahrung von außen geschätzt: Hatten 2019 nur 24 Prozent der HAW-Chef:innen vor Jobantritt ausschließlich außerhalb ihrer neuen Hochschule gearbeitet, galt das 2023 für 33 Prozent. An Unis waren 38 Prozent als "Externe" gekommen, im Vergleich zu 32 Prozent 2020. Allerdings waren es 2018 auch schon mal 36 Prozent gewesen.

Wenig Bewegung gibt es seit Jahren bei der fachlichen Herkunft der Hochschulleitungen: An den Unis machen Rechts-,Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Mathematik und Naturwissenschaften jeweils ein knappes Drittel aus, das letzte Drittel teilen sich die übrigen Fächergruppen. Der Anteil der Geisteswissenschaftler ist dagegen innerhalb von fünf Jahren von 22 auf nur noch 14 Prozent gesunken. An den HAWS entfallen auf die Rechts-,Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit 31Prozent ebenfalls ein knappes Drittel, gleichauf sind die Ingenieurwissenschaften, gefolgt von 24 Prozent Mathematiker und Naturwissenschaftler.

Ein paar mehr Ostdeutsche

Ein anderes Aufreger-Thema vergangener CHE-Analysen ist unterdessen noch da, allerdings nicht mehr ganz so extrem. Wurde 2018 noch keine einzige deutsche Universität (außerhalb Berlins) von einem/einer gebürtigen Ostdeutschen geleitet, so waren es 2023 immerhin vier. An HAWs stagnierte die Zahl der im Osten geborenen Hochschulleitungen bei sieben, hinzu kommen aber aktuell vier gebürtige Berliner.

Zum Vergleich: 38 der insgesamt 183 Rektor:innen und Präsident:innen kamen in Nordrhein-Westfalen zur Welt, weitere 33 in Bayern. Die Internationalität des Führungspersonals ist ebenfalls weiter gering, berichtet das CHE. Nur acht Personen hätten einen Geburtsort außerhalb Deutschlands.

CHE-Auswertungsleiterin Isabel Roessler sagt: So beeindruckend die Entwicklung beim Frauenanteil gerade an den Universitäten sei, habe die Diversität der Lebensläufe "weiterhin Luft nach oben. Während das Bild der Studierenden immer vielfältiger wird, herrscht noch keine ähnliche Angleichung bei den Leitungen."

Wobei die Auswertung, da sie sich auf die öffentlich verfügbaren Angaben stützt, wichtige Diversitätsdimensionen nicht berücksichtigen kann: etwa die soziale Herkunft der Chef:innen (aus einem Akademiker-Haushalt oder nicht) und ein etwaiger Einwanderungs-Hintergrund in der zweiten oder dritten Generation.

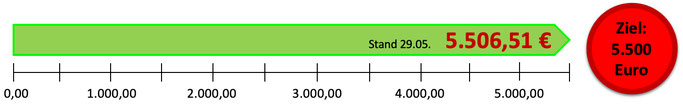

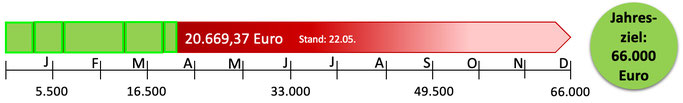

In eigener Sache: Die Unterfinanzierung wächst

Leider war der April wirtschaftlich gesehen ein schlechter Monat für diesen Blog. Bitte helfen Sie durch Ihren Beitrag, dass er für alle kostenfrei zugänglich bleiben kann.

Kommentar schreiben

René Krempkow (Dienstag, 14 Mai 2024 12:11)

Zur in etwa ausgeglichenen Geschlechterrelation bei Neuberufungen in Berlin und Forschritten in anderen Hochschulbereichen dürfte auch das Berliner Chancengleichheitsprogramm beigetragen haben (https://www.berlin.de/sen/frauen/arbeit/wissenschaft-und-forschung/berliner-programm/).

Allerdings ist Isabel Roessler zuzustimmen: Bei der Diversität der Lebensläufe ist weiterhin Luft nach oben, insbesondere wenn mehrere Merkmale zutreffen wie Frau mit Nichtakademiker- und/oder Migrationshintergrund.

Es gibt übrigens Länder in Europa, die innerhalb weniger Jahrzehnte bei den Professuren insgesamt eine in etwa ausgeglichene Geschlechterrelation erreichten, und auch sonst eine deutlich vielfältigere Wissenschaft haben, z.B. Norwegen, und auf die die deutsche Hochschulpolitik ab und zu wieder einen Blick werfen könnte. ;-)

hmm (Samstag, 25 Mai 2024 09:30)

Irgendwo fehlt immer eine Quote. Oder?