"BAföG? Doch nicht für mich!"

Die Hälfte der Studierenden mit BAföG-Anspruch stellt keinen Antrag. Wie kann das sein? Und wie ließe sich das ändern? Sascha Strobl und Sebastian Riedmiller über Unwissenheit, Vorurteile, falsche Rechenbeispiele – und eine Lösungsidee.

Sascha Strobl (links) ist Volkswirt und promoviert am Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik FIT zu Gründen, warum die Leute kein BAföG beantragen. Seit 2023 entwickelt er KI-Chatbots und erforscht ihre Grenzen. Sebastian Riedmiller (rechts) ist Postdoktorand am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn und forscht an verhaltensökonomischen Fragestellungen mit Fokus auf evidenzbasierte Maßnahmenentwicklung. Fotos: privat.

Herr Riedmiller, Herr Strobl, nur ein Siebtel aller Studierenden bezieht BAföG. Als Hauptursache gelten zu niedrige Freibeträge und Fördersätze. Sie haben jetzt 22.000 Studierende befragt – und kommen zu einem erstaunlichen Ergebnis: Mehr als die Hälfte der Berechtigten stellt gar keinen Antrag.

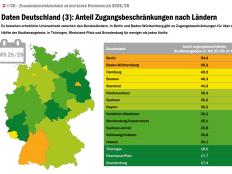

Sebastian Riedmiller: Wir haben in mehreren Studien ausschließlich bereits eingeschriebene Studierende befragt. Bewusst keine Schüler. Wir wollten von ihnen wissen, ob sie glauben, BAföG-berechtigt zu sein. Außerdem haben wir ihre sozioökonomischen Daten erhoben, darunter auch das Elterneinkommen. Aus diesen Informationen konnten wir schätzen, wie viele der Befragten tatsächlich berechtigt wären – unabhängig davon, ob sie BAföG tatsächlich bezogen oder nicht. Unsere an sich nicht repräsentativen Daten haben wir statistisch gewichtet, um eine hochgerechnete Aussage für ganz Deutschland treffen zu können.

Und die lautet?

Riedmiller: Unsere konservative Schätzung ergibt: Würden alle Anspruchsberechtigten einen Antrag stellen, läge die Quote der BAföG-Empfänger bei 27 bis 34 Prozent – nicht bei den offiziell bezogenen 12 bis 15.

"Von denen, die trotz Berechtigung keinen Antrag stellen,

glauben 82 Prozent, sie seien nicht berechtigt."

Wie kann das sein?

Sascha Strobl: Dass so viele Studierenden, die antragsberechtigt wären, keinen Antrag stellen, ist gar nicht so neu. Frühere Analysen eines ehemaligen Kollegen am FIT, kamen hier schon vor Jahren auf rund 45 Prozent. Wir liegen mit unseren Ergebnissen jetzt noch darüber. Vor allem aber haben wir uns wie Sie für die Gründe interessiert. Der wichtigste: Von denen, die trotz Berechtigung keinen Antrag stellen, glauben 82 Prozent, sie seien nicht berechtigt.

Moment: All diese Studierenden wissen nicht, dass Sie BAföG erhalten könnten?

Strobl: Ja, sie gehen fälschlicherweise davon aus, keinen Anspruch zu haben.

Vielleicht brauchen Sie das Geld nicht dringend genug? Andernfalls würden sie sich besser informieren, sollte man denken.

Riedmiller: Teilweise mag das stimmen. Ich würde es aber gern etwas differenzierter betrachten. Ja, es gibt Studierende, die finanziell nicht akut unter Druck stehen – zum Beispiel, weil sie noch bei den Eltern wohnen oder weil sie jobben. Oft gehen sie dann davon aus, ohnehin keinen Anspruch auf BAföG zu haben. Wüssten sie aber, dass sie berechtigt sind, könnten sie sich vielleicht mehr Unabhängigkeit leisten – etwa ausziehen oder weniger arbeiten.

Strobl: Vor allem bei den Studierenden, die nur eine Teilförderung erhalten, ist das mit den falschen Annahmen ein Problem. Viele bekommen von ihren Eltern eine gewisse Unterstützung – aber sie reicht nicht fürs Gesamtauskommen. Trotzdem denken sie automatisch: "BAföG ist nichts für mich." Sie glauben, BAföG sei nur für Familien mit sehr niedrigem Einkommen – ein Bild, das sich historisch erklären lässt und sich über Eltern, Verwandte, Bekannte weiterträgt. Obwohl in der Zwischenzeit die Freibeträge derart deutlich erhöht wurden, dass viele Mittelstandsfamilien wieder anspruchsberechtigt sind. Das ist aber kaum bekannt.

Also ein strukturelles Informationsproblem?

Strobl: Ein tief verankertes. Viele Beispielrechnungen im Internet sind falsch oder missverständlich. Viele Studierende wollen sich vielleicht sogar informieren, aber dann lesen irgendwo, dass die sogenannte Einkommensanrechnung bei 2.500 Euro beginnt – und schließen daraus: "Bei 40.000 oder 50.000 Euro Elterneinkommen ist Schluss." Dabei liegt das eigentliche Ende der BAföG-Berechtigung, je nach Familiensituation, deutlich höher – bei 80.000 bis 90.000 Euro Jahreseinkommen, mit Geschwisterkindern sogar noch darüber. Selbst wir als Fachleute unterschätzen oft, wo die Berechtigungsgrenzen heute liegen. Und wenn wir das tun, wie sollten es Schüler:innen oder Studienanfänger:innen besser wissen?

"Die Idee, dass das BAföG nur für die Ärmsten gedacht ist,

ist überholt. Aber sie steckt in den Köpfen."

Früher war die Erwartung ans BAföG eine andere, es galt als Studienunterstützung für die Breite der Bevölkerung. Hat die Politik das BAföG so lange vernachlässigt, bis sein Image ruiniert war?

Riedmiller: Ich würde lieber nach vorn schauen, und da sehe ich: Die Idee, dass es nur für "die Ärmsten" gedacht ist, ist überholt. Aber sie steckt tief in den Köpfen – auch bei den Eltern. So erklärt sich übrigens auch, dass die Studierenden mit dem niedrigsten Familieneinkommen viel öfter Bescheid wissen über ihre Berechtigung und einen Antrag stellen. Wer theoretisch eine Vollförderung erhalten kann, beantragt sie auch deutlich häufiger. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch einen nicht unerheblichen Anteil von Studierenden mit möglicher Vollförderung, die keinen Antrag stellen.

Wenn 82 Prozent der Berechtigten kein BAföG beantragen, weil sie es nicht besser wissen – was ist mit den anderen 18 Prozent?

Riedmiller: Fünf Prozent geben keine klare Antwort, 13 Prozent dagegen wissen, dass sie berechtigt sind, und treffen in dem Sinne eine bewusste Entscheidung, keinen Antrag zu stellen. Nur ist die in vielen Fällen wiederum nicht wirklich sachlich zu begründen.

Was meinen Sie damit?

Strobl: Viele unterschätzen ihren BAföG-Anspruch. Wir haben die Teilnehmer in unserer Studie gefragt: "Wie hoch müsste das BAföG pro Monat für Sie mindestens sein, damit Sie einen Antrag stellen würden?" Viele nannten ca. 200 Euro monatlich. Gleichzeitig zeigt unser Rechner: Sie könnten 400 Euro bekommen. Durch diese Unterschätzung entsteht eine Lücke – und der Antrag lohnt sich in ihrer Wahrnehmung nicht.

Riedmiller: Auch mit Job kann man noch BAföG bekommen. Bis zur Minijob-Grenze wird das ja gar nicht angerechnet. Aber das wissen viele nicht.

Strobl: Diese Fehleinschätzungen sind eines der zentralen Probleme. Unsere Studien zeigen deshalb auch klar: Es reicht nicht, einfach nur Freibeträge zu erhöhen, um das BAföG breiter zugänglich zu machen. Solche Reformen müssen kommunikativ begleitet werden – sonst laufen sie ins Leere.

Riedmiller: Hinzu kommt eine ausgeprägte Schuldenaversion bei vielen Antragsberechtigten.

Strobl: In der Sozialerhebung des Deutschen Studierendenwerks geben viele Studierende an, aus Angst vor einer Verschuldung kein BAföG zu beantragen. Aber wenn man genauer hinschaut, zeigt sich ein anderes Bild. Bei denen, die eigentlich berechtigt wären und sich bewusst gegen einen Antrag entscheiden, liegt die Schuldenaversion oft an fehlendem Wissen. In einer unserer Befragungen wussten 46 Prozent dieser Personen nicht, dass nur die Hälfte der BAföG-Mittel zurückgezahlt werden müssen. Ein weiteres Drittel kannte die Rückzahlungs-Höchstgrenze von 10.000 Euro nicht.

Riedmiller: Wir haben die Studierenden auch gefragt, welches Einkommen sie ihres Erachtens im Alter von 45 Jahren haben werden – einmal mit und einmal ohne Studium. Ziel war, den wahrgenommenen ökonomischen Nutzen eines Studiums zu ermitteln. Und da zeigt sich ganz klar: Die Studierenden wissen, dass sich ein Studium langfristig lohnt. Die Differenz bei den erwarteten Einkommen war deutlich – und steht in keiner Relation zu den maximal 10.000 Euro Schulden, die man beim BAföG zurückzahlen muss. Nur diese letzte Tatsache machen sich viele nicht klar. Auch da brauchen wir eine Kommunikationsoffensive.

Könnte es sein, dass die Politik kein großes Interesse daran hat, dass mehr Studierende von ihrer BAföG-Berechtigung erfahren oder von der Großzügigkeit vieler Regelungen – weil jede Nichtbeantragung den Haushalt entlastet?

Riedmiller: Keine Ahnung, was sie im Finanzministerium dazu denken. Im Bildungsministerium jedoch, insbesondere im zuständigen BAföG-Referat, haben wir echtes Interesse erlebt, mehr Anspruchsberechtigte zu erreichen. Entscheidend ist: BAföG darf nicht nur als Kostenpunkt gesehen werden. In einer Folgestudie haben wir abgeschätzt, wie sich staatliche Förderung langfristig auszahlt – und das tut sie. Über die Jahre erhält der Staat durch Steuereinnahmen mehr zurück, als er ursprünglich investiert hat. Schon wenn ein kleiner Teil der Studierenden dank des BAföG nach dem Bachelor noch ein Masterstudium aufnimmt, lohnt es sich für den Staat. Durch den höheren Abschluss steigen ihre Einkommen und damit auch ihre Steuerzahlungen.

Also was tun? Es ist ja nicht so, dass es fürs BAföG bislang keine großen Werbekampagnen gab.

Strobl: Die gab es, etwa zum 50-jährigen Jubiläum vor ein paar Jahren. Mit Flyern, Tageszeitungsanzeigen, allgemeinen Broschüren. Aber unsere Studien lassen die Schlussfolgerung zu, dass solche allgemeinen Informationen zum BAföG-Höchstsatz oder zur Existenz des BAföGs vor allem bei Teilgeförderten nicht unbedingt dazu führen, dass mehr Studierende einen Antrag stellen. Wenn jemand von vornherein glaubt, nicht berechtigt zu sein, nützt es nichts, ihm abstrakt zu sagen: "Du könntest 900 Euro bekommen." Der innere Klick bleibt aus.

"Wir brauchen einen möglichst niedrigschwelligen Einstieg

für alle, die nach Informationen suchen."

Was würde helfen?

Riedmiller: Unsere Interventionsstudie zeigt, dass es entscheidend ist, den Menschen glaubhaft zu vermitteln, dass sie BAföG-berechtigt sind – und wie viel Förderung ihnen konkret zusteht. Diese Information führt bereits kausal zu einer höheren Inanspruchnahme, insbesondere bei Studierenden aus sozial benachteiligten Familien. Wir brauchen also einen möglichst niedrigschwelligen Einstieg für alle, die nach Informationen suchen. Ein Chatbot würde helfen, erste Fragen zu klären, zugleich ein realistisches Bild der eigenen Chancen vermitteln und bei Bedarf zu einer persönlichen Beratung weiterleiten.

Strobl: Und das Ganze in klarer, einfacherer Sprache. Denn das ist das nächste Problem: Die vorhandenen Informationen sind oft in einer rechtssicheren Sprache formuliert, die für Nichtexperten eine weitere Hürde darstellt.

Sie haben am FIT gerade solchen einen Chatbot entwickelt, Herr Strobl. Erzählen Sie davon.

Strobl: Wir haben festgestellt, dass viele Studierende online nach Informationen gesucht haben, aber auf falsche, veraltete Angaben stießen, beim Googeln, aber auch bei der Nutzung von ChatGPT. Die Einkommensgrenzen wurden viel zu niedrig angegeben – schlicht, weil die Modelle auf dem Wissen aus dem Internet trainiert waren, also auf veraltetem Wissen. Unser Ziel war daher, ein System zu schaffen, das aktuelle, geprüfte Daten nutzt, ein "Retrieval-Augmented Large Language Model".

Können Sie erklären, was das ist?

Strobl: Im Rahmen meiner Promotion habe ich ein KI-Sprachmodell mit einer fundierten Wissensdatenbank kombiniert – ergänzt um einen BAföG-Rechner. Jetzt kann das System nicht nur erklären, sondern auch konkret nachrechnen. Wenn jemand beispielsweise nicht genau weiß, was mit „Nettoeinkommen der Eltern“ gemeint ist, gibt der Bot sofort Rückmeldung. Und er kann nachfragen: "Viele unterschätzen ihren Anspruch um mehrere Hundert Euro – gehörst du vielleicht auch dazu?" Ein erster Demonstrator unseres Chatbots ist bereits fertig und ist auf der Internetseite des FIT zugänglich. Gleichzeitig planen wir, ihn wissenschaftlich zu evaluieren. Denn Sprachmodelle geben zwar immer eine Antwort – aber nicht jede Antwort ist automatisch richtig. Deshalb ist die Qualität der zugrundeliegenden Informationen entscheidend.

Als Demonstrator schön. Aber was würde es kosten, so etwas mit ausreichend Rechenpower für alle Studierenden überall in Deutschland zu betreiben?

Strobl: Wir haben das nicht auf jeden einzelnen Studierenden hochgerechnet, aber wir sprechen hier nicht von Millionen, sondern vielleicht von einem mittleren sechsstelligen Betrag am Anfang und im laufenden Betrieb von wenigen Cent pro Nutzung. In jedem Fall wäre das ein Bruchteil dessen, was die bisherigen Werbekampagnen gekostet haben.

Kommentare

#1 - Echte Überraschung

Ich muss mich schämen. Über 20 Jahre war ich in der Studierendenverwaltung großer Hochschulen bzw. Universitäten tätig. (Auch) ich habe bis heute die völlig falsche Einschätzung gehegt - und leider kommuniziert - dass BAföG in der Realität nur etwas für die wirklich Armen sei. Dabei habe ich erst neulich noch für jemanden recherchiert.

Ich denke hier muss man politisch ansetzen, nicht bei der diskutierten weiteren Erhöhung von Regelsätzen oder Freigrenzen. Der Artikel gibt auch, natürlich und zu Recht nicht völlig uneigennützige, Anregungen wie es gehen könnte.

Nebenbei ein schönes , aber trauriges Lehrbeispiel für das Auseinanderklaffen von Realität und dem, was man auch mit moderner Technik aus "dem Internet" erfahren kann.

#3 - Überrascht

Danke für diesen Beitrag! Ich habe lange in der Beratung gearbeitet und auch ein Orientierungstool entwickelt. Solche Dinge, und somit auch dieses neue Tool, finde ich enorm wichtig. So viele Menschen scheitern einfach daran, dass sie keinen Zugang zu den relevanten Informationen haben oder diese nicht zielgruppenorientiert aufbereitet sind. Was mich hier überrascht, ist, dass zumindest ich mit einer kurzen Google-Anfrage zu einer wirklich sehr übersichtlichen Info-Seite gelange, die auch einen einfachen BAföG-Check anbietet. Daher stellt sich mir erstens die Frage, ob Google-Suchen wirklich so schwer sind, gerade für Personen, die studieren wollen. Das Problem wird sich auch mit dem Bot nicht auflösen. Die Personen müssen erst einmal wissen, dass das Thema relevant für sie sein könnte, um danach zu suchen und ihn dann auch noch finden. Daher sind Kampagnen zum BAföG und den Möglichkeiten durchaus wichtig. Zweitens: Ich sehe gerade die Pflege (sowohl inhaltlich als auch technisch) als ein Hauptproblem von solchen technischen Innovationen in der Beratung, wo sich ständig irgendwas ändert an den Rahmenbedingungen. Ohne Personal, das dies leistet und auch individuelle Fragen bearbeiten kann, eine Anbindung an eine Organisation auf Bundesebene/den relevanten Landesorganisationen u.Ä. ist vieles leider nur von kurzer Dauer.

#4 - BAföG Anspruch bei Immatrikulation prüfen

Financial Aid / BAföG zum Teil des Zulassungsverfahrens machen: Die Prüfung des BAföG Anspruchs könnte direkt an die potentiellen Studierenden herangetragen werden. Die Hochschulen könnten im Zusammenwirken mit den für die Bewilligung von BAföG zuständigen Studierendenwerken im Zusammenhang mit der Zulassung und der Immatrikulation zum Studium eine Option zur Prüfung der BAföG Berechtigung und im positiven Fall die Freigabe einer (halbautomatisierten) Antragstellung anbieten.

Neuen Kommentar hinzufügen