Nur noch eine unter vielen?

Die "Berlin University Alliance" war bislang der einzige Exzellenzverbund. Nach der Enttäuschung im Cluster-Wettbewerb droht der BUA jetzt der USP-Verlust: Vier weitere Uniallianzen wollen den Exzellenztitel – und bei ihnen herrscht Aufbruchstimmung.

Foto: PublicDomainPictures / Pixabay.

ES WAR KEIN TRIUMPHALER, aber ein ehrlicher Auftritt von FU-Präsident Günter M. Ziegler vor dem Wissenschaftsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Das Abschneiden der Berliner Universitäten beim Exzellenzcluster-Wettbewerb könne man als "gutes oder enttäuschendes Ergebnis" sehen, sagte Ziegler, zugleich Sprecher der "Berlin University Alliance" (BUA): gut für die fünf erfolgreichen Cluster, enttäuschend für die fünf abgelehnten Anträge. Enttäuschend aber auch, dass die Berliner Erfolgsquote von 50 Prozent damit deutlich unter der bundesweiten (70 Prozent) gelegen habe und von den sieben bisherigen Clustern vier aussortiert worden seien.

Noch bitterer wäre die Statistik ausgefallen, hätte Ziegler die Entwicklung anderer deutscher Wissenschaftsstandorte gegengeschnitten. München: von vier auf acht Exzellenzcluster. Köln/Bonn: von acht auf zehn. Oder Hamburg: von vier auf fünf – jeweils, ohne dass es dafür eigens gegründete Exzellenzverbünde gebraucht hätte.

In die zweite Reihe

Auch im Einzelvergleich fielen die BUA-Universitäten zurück. Die FU, die alle fünf Berliner Cluster (mit-)beantragt hat, liegt gleichauf mit der TU Dresden und der Universität zu Köln. Davor: die Universitäten Bonn (8), LMU (7) und TU München (7) sowie Tübingen (6). Die HU kommt auf drei Cluster, die TU Berlin auf lediglich einen – Berlins Hochschulen finden sich in der zweiten bis dritten Reihe wieder.

In seiner Stellungnahme vor dem Abgeordnetenhaus bemühte sich Ziegler indes, die Bilanz etwas aufzupolieren, indem er neben den Exzellenzclustern die Berliner DFG-Sonderforschungsbereiche aufzählte (rund 30), dazu die drei neu bewilligten DFG-Graduiertenschulen und die fünf an Berliner Forschende vergebenen Advanced Grants des Europäischen Forschungsrats (ERC).

Was zeigte: Es geht um viel Geld, pro Cluster und Jahr im Schnitt sieben Millionen. Es geht aber auch um Image, Reputation – und vor allem um den noch ausstehenden Höhepunkt der Exzellenzstrategie (ExStra). Nächstes Jahr werden erneut die Exzellenzuniversitäten gekürt.

Neun der aktuell zehn Einzel-Exzellenzuniversitäten (außer Konstanz) dürfen sich wieder bewerben, weil sie mindestens die dafür nötigen zwei Cluster geschafft haben. Ebenso die BUA, bislang der einzige erfolgreiche Exzellenzverbund, die das nötige Quorum von drei Clustern trotz allem deutlich überschritten hat. Doch seit die Neubewerber vergangenen Freitag ihre Anträge beim Wissenschaftsrat ankündigen mussten, wackelt der Berliner Unique Selling Point. Neben sieben Einzeluniversitäten steigen gleich vier Verbünde neu ins Rennen ein – und fast alle schwimmen im Gegensatz zu Berlin gerade auf einer Erfolgswelle. Wer sind sie?

Universitätsallianz Ruhr "light"

Es handelt sich um die älteste Uni-Partnerschaft im Rennen um den Exzellenztitel. Schon 2007 hatten sich Ruhr-Universität Bochum, die TU Dortmund und die Universität Duisburg-Essen zur Universitätsallianz Ruhr (UA) zusammengeschlossen. Geschickt positionierten sie sich als Universitäten für Bildungsaufsteiger und Begleiter des Strukturwandels – mit im Boot private Geldgeber wie über viele Jahre die Stiftung Mercator. Während die Berliner Universitäten noch um ihr Zusammengehen rangen, warteten sie im Ruhrgebiet auf ihre Gelegenheit. Doch als es 2018 soweit war, jubelten die Berliner, und die UA-Partner waren frustriert: kein Cluster für Duisburg-Essen, zwei für Bochum, nur eines für Dortmund. Woraufhin Bochum sich 2019 allein bewarb – und durchfiel.

Diesen Mai bei der erneuten Exzellenzcluster-Vergabe fast das identische Bild: Duisburg-Essen ging leer aus, insgesamt drei Zuschläge für Bochum und Dortmund (davon einer gemeinsam). Die beiden versuchen es jetzt miteinander mit dem Konzept "eines Innovationslabors für das Ruhrgebiet, in dem neue Formen für hochschulübergreifende Strukturen in der Spitzenforschung erprobt werden können". Heißt es noch etwas vage. Der Antrag muss aber auch erst bis zum 12. November fertig sein (Zeitplan siehe unten). Und auf jeden Fall soll die gesamte UA mitgedacht werden. Die Rektorin von Duisburg-Essen drückte schon einmal per gemeinsamer Pressemitteilung den beiden UA-Partnern die Daumen für ihre Bewerbung.

Die Rhein-Main-Universitäten (RMU)

Die nächste Allianz, die älter ist als die Berliner: Schon 2015 hatten sich die Goethe-Universität Frankfurt, die TU Darmstadt und die Universität Mainz zusammengeschlossen und mit ihrem Verbund sogar Ländergrenzen überschritten. Entsprechend groß waren die Ambitionen – und noch größer der Katzenjammer, als die RMU 2018 schon bei der Exzellenzcluster-Auswahl massiv enttäuschte. Jeweils ein erfolgreicher Antrag aus Frankfurt und Mainz, eine Nullnummer in Darmstadt.

Doch anstatt sich gegenseitig öffentlich mit Vorwürfen zu überziehen, raufte man sich zusammen, baute die Zusammenarbeit in Forschung und Lehre aus – bis hin zu gemeinsamen Studiengängen, kooperativ genutzten Infrastrukturen und abgestimmten Berufungen. Im Mai 2025 große Erleichterung: Insgesamt fünf Cluster für die RMU-Universitäten – und die Verkündung der gemeinsamen Exzellenzuni-Bewerbung durch Wissenschaftsminister Timon Gremels.

Universitärer Exzellenzverbund Bremen und Oldenburg

Für die erst 1973 gegründete Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg war es das nächste Kapitel in einer erstaunlichen Aufstiegsgeschichte: 2018 noch ein einziges Cluster, diesmal gleich drei. Für die nur zwei Jahre ältere frühere Exzellenzuniversität Bremen dagegen wurde ihr Abschneiden bei der Clustervergabe im Mai zu einem Comeback. 2018 hatte sie nur ein Cluster durchgebracht, was den automatischen Titelverlust nach sich zog – diesmal kam sie auf zwei.

Doch anstatt erneut den Alleingang zu versuchen, schmiedete Bremen mit dem Nachbarn in Niedersachsen die zweite länderübergreifende Verbundbewerbung – unter tatkräftiger Mithilfe von Wissenschaftsminister Falko Mohrs (Niedersachsen) und Senatorin Kathrin Moosdorf (Bremen), die per schriftlicher Erklärung ihre Unterstützung "aus voller Kraft" zusicherten. Bremens Unirektorin Jutta Günther sagte: "Wir sind zwei junge, unkonventionelle und reformorientierte Universitäten, die im Nordwesten gemeinsam neue Wege gehen." Die Alternative Einzelanträge habe stets außer Frage gestanden, betonte Oldenburgs Präsident Ralph Bruder und verwies auf die Anfang des Jahres von Oldenburg und Bremen gegründete Northwest-Alliance mit der niederländischen Universität Groningen als "privilegierter" Partner. "Mit unserem Exzellenzverbund werden wir nicht nur zwei Bundesländer, sondern auch zwei Staaten verbinden."

Mittelhessischer Verbund der Universitäten Gießen und Marburg

Nochmal Hessen: Früher als Konkurrenten wahrgenommen, installierten die benachbarten Universitäten Gießen und Marburg zusammen mit der Technischen Hochschule Mittelhessen 2016 den Forschungscampus Mittelhessen. An eine gemeinsame Exzellenzbewerbung dachte da noch keiner, sie schien auch 2018 weit entfernt zu sein, als Marburg keinen einzigen und Gießen nur einen Clustererfolg feiern konnte.

Jetzt können die beiden Universitäten mit zusammen vier bewilligten Anträgen ins Rennen gehen, auch sie werben außerdem mit gemeinsamen Studiengängen und koordinieren ihre Personalrekrutierung und die Nutzung ihrer Forschungsinfrastrukturen.

Dreimal Aufbruchstimmung, teilweise inklusive Comeback-Feeling, dazu – Stichwort Universitätsallianz Ruhr – eine "Und-trotzdem"-Bewerbung langjähriger Partner: Das sind die Verbund-Konkurrenten der Berliner Universitäten.

Und Berlin?

Ein Stückweit können sich die BUA-Chefs beruhigen. Vor der Cluster-Enttäuschung schien man endlich Tritt gefasst zu haben. Vieles, was andere als innovativ vermarkten, macht Berlin längst – plus einiges mehr, was Ziegler im Abgeordnetenhaus nicht zu erwähnen vergaß: Da sind die Einstein-Stiftung als landeseigene Exzellenz-Förderinstitution und die 2021 mit viel Landesgeld gestartete Berlin Quantum Alliance, und die BUA selbst wirkt mit einer breiten, allerdings auch 900.000 Euro teuren Wissenschaftskommunikationskampagne ("Das offene Wissenslabor") in die Stadt hinein.

Und während der Berliner Senat, was Ziegler als "gravierend" bezeichnete, mit seiner Sparpolitik die Hochschulverträge bricht, spiegelt der Aufstieg der hessischen Universitäten zwar die massiven Investitionen unter der früheren Wissenschaftsministerin Angela Dorn wider. Doch inzwischen protestieren die Hochschulen auch in Hessen gegen drohende Kürzungen und warnen vor Stellenabbau. Wenn anderswo gestrichen wird – fällt der eigene Kahlschlag bei den Exzellenz-Gutachtern nicht mehr so ins Gewicht?

Bleibt neben der mageren Cluster-Bilanz die Psychologie: Während Ziegler bei der Anhörung sagte, man könne das Glas der BUA-Bilanz zurzeit als halb voll oder halb leer betrachten, pflegt die Konkurrenz ihre Aufstiegsnarrative.

Umgekehrt steht die BUA heute geschlossener da als früher – auch dank des eigens erlassenen BUA-Körperschaftsgesetzes und seiner 2022 ins Amt gekommenen, umtriebigen Geschäftsführerin Alexandra-Gywn Paetz, die jetzt allerdings mitten in der heißen Bewerbungsphase zum BMFTR wechselt.

Wiederum zu Berlins Vorteil: Die aktuellen Exzellenzunis und die BUA werden im Wettbewerb anders behandelt als die Neubewerber. Sie müssen keine Konzepte mehr einreichen, sondern Selbstberichte – und erst wenn die Ergebnisse ihrer Evaluation vorliegen, fallen die Entscheidungen zu den Erstanträgen. Theoretisch könnten alle zehn Titelverteidiger inklusive der BUA durchkommen, dann blieben fünf der bis zu 15 Exzellenzuni-Plätze in dieser Runde für die neuen.

Doch schon solche Zitterrechnungen zeigen: Der Berliner Wissenschaftsstandort auf ExStra-Augenhöhe mit München, Köln/Bonn oder Baden-Württemberg – das war einmal.

Dieser Artikel erschien in einer kürzeren Fassung zuerst im Tagesspiegel.

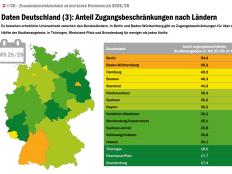

Der Weg zur Exzellenzuniversität: Alte Namen, neue Allianzen

16 Einzeluniversitäten und fünf Verbünde sind im Rennen um bis zu 15 sogenannte Förderfälle im Exzellenzuniversitäten-Wettbewerb. Neun Universitäten und ein Universitätsverbund wollen ihren 2019 errungenen Exzellenzstatus verlängert sehen: Hamburg, Bonn, Aachen, Dresden, Heidelberg, Karlsruhe (KIT), Tübingen, die LMU und TU München – und die "Berlin University Alliance", bestehend aus Freier Universität Berlin, Humboldt-Universität, Technischer Universität und, sozusagen huckepack, der Charité.

Weil die Förderung als Exzellenzuniversitäten potenziell auf Dauer angelegt ist, durchlaufen die zehn Titelinhaber ein abgekürztes Verfahren: Bis zum 1. August müssen sie Selbstberichte über die Umsetzung ihrer 2019 erfolgreichen Konzeptanträge abgeben und darlegen, wie sie ihre Strategie für die Zukunft fortschreiben wollen. Die internationalen Gutachter kommen dann aber genauso zu ihnen zu Besuch – allerdings bereits im Herbst 2025 und damit früher als bei den Erstantragsstellern. Im Fall der BUA zum Beispiel findet ihre Evaluation ausgerechnet während der Berlin Science Week Anfang November statt.

Die neuen Bewerber mussten bis vergangenen Freitag mitteilen, dass sie einen Antrag stellen wollen. Die Deadline für die Abgabe ihrer Konzepte ist am 12. November. Sieben Einzeluniversitäten sind dabei: Kiel, Jena, Würzburg, die früheren Exzellenzuniversitäten Köln und Freiburg sowie gleich zweimal Hannover – Universität und Medizinische Hochschule –, die es 2019 noch erfolglos im Verbund versucht hatten.

Die vier Verbünde, die ein gemeinsames Konzept einreichen wollen, sind: die Ruhrgebiets-Unis Bochum und Dortmund, die Rhein-Main-Universitäten Mainz, Darmstadt und Frankfurt, die mittelhessischen Universitäten Marburg und Gießen sowie die nordwestdeutschen Partner Bremen und Oldenburg.

Über die aktuellen Exzellenzuniversitäten wird zuerst entschieden: Am 10. und 11. März 2026 bewertet das international zusammengesetzte Expertengremium (Committee of Experts) die Evaluationsergebnisse der Gutachter und empfiehlt eine vorher nicht festgelegte Anzahl von Institutionen für die Weiterförderung.

Die Neubewerber empfangen erst im Anschluss – zwischen März und Juli 2026 – die Gutachter zum Ortsbesuch. Dann ist Ende September wiederum das Expertengremium dran und direkt im Anschluss die Exzellenzkommission, die außer den Wissenschaftlern des Expertengremiums auch die Politik aus Bund und Ländern umfasst. Die Exzellenzkommission trifft dann in der Zusammenschau die endgültigen Entscheidungen sowohl für die Evaluationen als auch für die Neuanträge.

Weil allerdings zu dem Zeitpunkt die Förderempfehlungen zu den bestehenden Exzellenzuniversitäten bereits ein halbes Jahr lang vorliegen und den Rektoraten und Präsidien längst mitgeteilt wurden, ist kaum vorstellbar, dass die Exzellenzkommission ihnen noch widerspricht. Das bedeutet einen bewussten Vorteil für die Platzhirsche: Bei ihnen ist – entsprechend der auf Dauer angelegten Exzellenzstrategie – die Grundannahme, dass sie weitergefördert werden; eine negative Evaluation ist die Ausnahme.

Schlecht sind die Erfolgschancen aber auch für die Neuanträge nicht. Selbst wenn alle zehn Titelverteidiger weitergefördert würden, blieben für die übrigen elf Bewerber bis zu fünf Plätze – also 45 Prozent. Geht man von einer – immer noch sehr hohen – positiven Evaluationsquote für die aktuellen Exzellenzuniversitäten von 80 Prozent aus, wären bis zu sieben Plätze für elf Neue da – rund 64 Prozent.

Das "bis zu" ist freilich wichtig. Theoretisch wäre es möglich, dass die Exzellenzkommission entscheidet, wegen mangelnder Qualität der Neuanträge nicht bis zur Grenze von 15 Exzellenzuniversitäten insgesamt zu gehen. Allerdings zeigt die Erfahrung, dass die Interessen von Wissenschaft und Ländern bislang jedes Mal dazu führten, dass vorher festgelegte Obergrenzen bei der Zahl von Clustern oder Exzellenzuniversitäten erreicht oder überschritten wurden.

Direkt konkurrieren Alt und Neu am Ende nur ums Geld: Weil es ein einziges Gesamtbudget für die Förderlinie "Exzellenzuniversitäten" gibt, entscheidet die Exzellenzkommission parallel zu den Neuanträgen über die Verteilung der Fördermillionen auf alle erfolgreichen Anträge.

Kommentare

#1 - Konstruktionsfehler

"Weil allerdings zu dem Zeitpunkt die Förderempfehlungen zu den bestehenden Exzellenzuniversitäten bereits ein halbes Jahr lang vorliegen und den Rektoraten und Präsidien längst mitgeteilt wurden, ist kaum vorstellbar, dass die Exzellenzkommission ihnen noch widerspricht" - das halte ich für sehr optimistisch! Eher halte ich es für einen potentiell sehr problematischen Konstruktionsfehler, dass sowohl über Evaluationsfolgen und Neuanträge in einer Sitzung entschieden werden soll. Immerhin sitzen alle Minister*innen der Länder mit im Gremium, und die müssten dann also ggf. erst entscheiden, dass eine aktuelle EXU aus ihrem Bundesland aufgrund schlechter Evaluation ausscheidet, um dafür dann einen Neuantrag eines anderen Landes zu bewilligen. Ich befürchte daher, dass sehr wohl zwischen aktuellen EXU und Neuanträgen abgewogen werden wird, und dabei der Länderproporz massiv reinspielen kann und wird - und die EXU-Entscheidungen erfordern ja sogar eine qualifizierte Merheit. Dass die Evaluationsergebnisse so früh vorliegen, ist dabei eher ein Nachteil, entsteht so doch viel Zeit für ein Agieren und Absprachen hinter den Kulissen. Es bleibt daher nur zu hoffen, dass das Expertengremium in allen Fällen so eindeutige Urteile fällt, dass keinerlei Spielraum für derartiges besteht. Dran glauben kann ich aber nicht... Am Ende wird eben doch diskutiert, ob - rein beispielhaft - ein mäßig evaluiertes Heidelberg oder Berlin wirklich gegenüber einem positiv, aber nicht absolut herausragend bewerteten Neuantrag aus z.B. Gießen-Marburg oder Jena zurückstellen soll.

#2 - Die Evaluation ist eine Farce

Die Evaluation ist eine Farce. Ich gehe jede Wette ein, dass keine einzige Exzellenzuni / Exzellenzverbund vom Expertengremium eine negative Empfehlung erhält. Hartes Kriterium ist die Anzahl der Exzellenzcluster - clever gemacht, da unterschiedliche Gutachterpanels für die Entscheidung zu einzelnen Clusteranträgen zuständig sind, und somit die "negative" Entscheidung niemandem in die Verantwortlichkeit gelegt werden kann. Die Umstellung der Förderlinie Exzellenzuniversität von einem wettbewerblichen Verfahren auf ein Evaluationsverfahren ist ein Holzhammersignal an die Gutachter*innen, dass eine negative Evaluation nicht gewünscht ist, wenn die Universtität / der Verbund des Status einmal erreicht und umfangreiche Förderung erhalten hat.

Neuen Kommentar hinzufügen