Anschlusszusage light

Vergangenen Herbst strich Berlins Wissenschaftssenatorin ein bundesweit beachtetes Reformprojekt für mehr Dauerstellen in der Wissenschaft. Jetzt legt ihre Verwaltung Alternativpläne vor – mit neuen Stellenkategorien und altbekannten Unsicherheiten.

Screenshot aus dem BMBF-Erklärvideo zum WissZeitVG von 2021.

DIE AUFREGUNG WAR GROSS, als die Verwaltung von Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) fast nebenbei die Anschlusszusage kassierte, jene seit Jahren angekündigte, bundesweit beachtete Berliner Großreform.

Vor einer Sitzung des "Forums Gute Arbeit an den Hochschulen" im Oktober 2024 war das, als Czyborras zuständiger Staatssekretär Henry Marx per Schreiben ein "Konzept für moderne und zukunftsfähige Karrierewege" präsentierte – in dem aber von der Anschlusszusage keine Rede mehr war. Es folgten Verwirrung, Erklärungsversuche der Senatsverwaltung und das Eingeständnis der Senatorin: "Wir hätten sensibler im Vorfeld überlegen sollen, wie wir das den Hochschulen mitteilen."

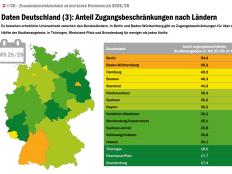

Um den Wirbel zu verstehen, hilft ein Blick in die Statistik. Bundesweit sind gut 90 Prozent der Wissenschaftlerstellen unterhalb der Professur befristet. Die Arbeit auf Zeitstellen ist an Deutschlands Hochschulen der Normalfall – in den meisten Fällen, bis man es irgendwann auf eine Professur schafft oder die Wissenschaft verlassen muss.

Die Logik dahinter gibt das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) vor, ein Bundesgesetz, das die Wissenschaft vom allgemeinen Arbeitsrecht ausnimmt und es den Hochschulen erlaubt, Wissenschaftler in der Regel bis zu zwölf Jahre ohne Dauerstelle zu beschäftigen mit der Begründung, sie befänden sich noch in der Qualifizierung, sprich: der Ausbildung.

Die Gewerkschaften waren seit Jahren Sturm gelaufen gegen den von ihnen kritisierten "Befristungsirrsinn". Doch erst seit sich vor genau fünf Jahren die Mitarbeiter-Initiative "#IchbinHanna" gründete und vor allem in den Sozialen Medien extrem erfolgreich gegen die Sonderregelung mobilisierte, geriet die Politik ernsthaft unter Druck. Sie gelobte eine weitgehende WissZeitVG-Reform – an deren Umsetzung die Ampelkoalition am Ende aber scheiterte. Die neue schwarz-rote Bundesregierung will jetzt bis nächstes Jahr eine Novelle liefern – was genau drinstehen wird, ist offen.

Vom Vorreiter zum Rückzieher

In Berlin sah man sich angesichts des Hin und Hers im Bund erst recht als Vorreiter: Schon im Herbst 2021 hatte das Abgeordnetenhaus, unter tatkräftiger Mitwirkung Czyborras in ihrer damaligen Rolle als wissenschaftspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, eine Reform des Paragraphen 110, Absatz 6 des Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG), beschlossen: Schon Postdocs, Juniorprofessoren und Hochschuldozenten sollten in Berlin künftig grundsätzlich den Anspruch auf eine unbefristete Beschäftigung erhalten. Das war sie, die für Hochschulen verpflichtende Anschlusszusage, wenn auch nur auf Haushaltsstellen.

"#IchbinHanna", GEW und Mitarbeitervertretungen bejubelten den Erfolg, die Universitätsleitungen waren konsterniert. Die Humboldt-Universität erhob Verfassungsbeschwerde, die CDU, 2021 in Berlin noch Oppositionspartei, eine Normenkontrollklage. Beide sind bis heute nicht entschieden, doch spätestens als CDU und SPD 2023 in der Hauptstadt eine Koalition eingingen, wurden die Absetzungstendenzen von dem Vorhaben immer deutlicher. Man verlängerte eine bestehende Übergangsregelung bis zum 1. April 2025, "um die Entwicklung auf Bundesebene berücksichtigen zu können“, wie es im Koalitionsvertrag hieß. Nur dass da auf Bundesebene in Sachen WissZeitVG-Reform eben nichts kam.

Es folgte das Schreiben von Henry Marx ans Forum Gute Arbeit im vergangenen Herbst – und Ina Czyborras Flucht nach vorn. "Wir suchen angesichts der Rechtsunsicherheit einen anderen Weg zum immer noch gleichen Ziel", sagte sie und verwies auf Überlegungen von Hochschulrektorenkonferenz und Junger Akademie. Deren "Leitlinien für unbefristete Stellen an Universitäten neben der Professur" seien sehr gut, sagte Czyborra, "vor allem die darin beschriebenen Stellenprofile mit Tenure Track, vom Researcher über den Lecturer bis zum Academic Manager."

Nur ein "Papiertiger"?

Sieben Monate später hat die Senatsverwaltung nun den Referentenentwurf "eines Dritten Gesetzes zur Fortschreibung des Berliner Hochschulrechts" zur Anhörung in die Berliner Wissenschaftswelt hinein verschickt, womit ihre Pläne Schwarz auf Weiß vorliegen.

Bleibt diesmal alles wie angekündigt? Die Anschlusszusage ist jedenfalls tatsächlich raus aus dem neu geplanten Paragraphen 110. Dafür werden in Paragraph 110 (a) "Lektoren und Lektorinnen" beschrieben, unterschieden in "Researcher mit Schwerpunkt in der Forschung und Lecturer mit Schwerpunkt in der Lehre".

Sie sollen auf Dauerstellen sitzen, Voraussetzung: Sie sind promoviert und weisen "über die Promotion hinausgehende weitere wissenschaftliche Leistungen in Forschung und Lehre" auf. Fehlen ihnen letztere, können sie befristet beschäftigt werden – aber nur in Verbindung mit der, Achtung, Anschlusszusage einer Dauerstelle, sobald die vereinbarten wissenschaftlichen Leistungen erbracht wurden.

Also doch eine Anschlusszusage? Nicht wirklich, sagt Reinhard Flogaus, Privatdozent für Kirchengeschichte und Mitglied im Akademischen Senats der HU. Zumal angesichts der Haushaltslage nicht davon auszugehen sei, dass die Hochschulen eine nennenswerte Anzahl solcher Lektorenstellen einrichten würden, "zudem dürfte eine Anschlusszusage für Personen, die noch nicht die Anforderungen erfüllen, die große Ausnahme bleiben, da es fast immer genügend hinreichend qualifizierte Mitbewerber geben wird. Darum ist das ein Papiertiger."

Mit der geplanten erneuten Novellierung habe sich der Berliner Senat endgültig vom Ziel verabschiedet, attraktive Karrierewege jenseits der Professur zu ermöglichen. Und: "Von der Absicht, den Anteil der unbefristet beschäftigten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu erhöhen, ist nur die Aussage übrig, dass mit WiMis, denen Daueraufgaben übertragen werden, ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis zu begründen ist – eine arbeitsrechtliche Selbstverständlichkeit!" Zwar habe man die vor einigen Jahren in Berlin eingeführte Hochdeputatstelle des WiMi-Lehre abgeschafft und diese nun durch die neue Stellenkategorie des Lecturer mit etwas geringerem Lehrdeputat ersetzt, doch dass man zugleich die ebenfalls auf Dauer angelegte Hochschuldozentur gestrichen habe, sei für ihn unverständlich.

Henry Marx sagt, auch er sei dafür, viel mehr Dauerstellen zu schaffen. Das durch das WissZeitVG begründete Sonderbefristungsrecht für die Wissenschaft habe er nie wirklich nachvollziehen können. "Umgekehrt darf man den Leuten aber keine Luftschlösser bauen, die dann nicht halten." Laut Grundgesetz breche Bundesrecht, also WissZeitVG, Landesrecht, also das BerlHG. Übrigens genau die Argumentation der einst von der HU eingereichten Verfassungsbeschwerde. "Mir ist es wichtig, dass Verbesserungen auch rechtssicher sind – sonst erreicht man am Ende oft nichts."

Ein Satz, der wohl auf juristische Pleiten des früheren rot-rot-grünen Senats etwa beim Berliner Mietendeckel gemünzt ist. Dass ein Staatssekretär ein unter Mitarbeit seiner heutigen Chefin entstandenes Gesetz als Luftschloss bezeichnet, ist dann aber doch bemerkenswert.

Researcher, Lecturer – und viele Fragezeichen

Auffällig ist, dass der von Czyborra im Herbst neben "Lecturer und Researcher" erwähnte "Academic Manager" es nicht in den Entwurf geschafft hat. Eine Abwertung des stark gewachsenen Tätigkeitsfelds Wissenschaftsmanagement, das bislang in Paragraph 110 genannt wurde? Im Gegenteil, sagt Staatssekretär Marx: "Das ist eine Daueraufgabe, für die man von Anfang an entfristen sollte, anstatt hier über eine Qualifizierungskategorie wie Lecturer oder Researcher zu gehen."

Günter M. Ziegler, Präsident der Freien Universität, ist derweil wenig überraschend, sehr einverstanden mit dem Gesetzentwurf als Ganzes, den er auf den "konstruktiven Dialogprozess zwischen Hochschulen und Senatsverwaltung" zurückführt. Neben dem Aus für die grundsätzliche Anschlusszusage will der Senat unter anderem die als Bürokratiemonster verhasste "Mitarbeiterverordnung", kurz "MAVO", ersatzlos streichen, die übrigens auch als Hindernis auf dem Weg zu mehr Dauerbeschäftigung galt. Und laut Paragraph 104 den Hochschulen "pilothaft" das Berufungsrecht übertragen.

Soll heißen: dass den Hochschulpräsidien auf deren Antrag und zunächst widerruflich auf fünf Jahre gestattet wird, ihre Professuren ohne Mitwirken der Senatsverwaltung zu besetzen.

Laut Ziegler "eine verlässliche rechtliche Grundlage, auf der wir konkrete Schritte zu mehr Eigenverantwortung und Eigenautonomie der Hochschulen gehen können". Man werde künftig "schneller und letztlich auch erfolgreicher berufen." Darauf hätten die Hochschulen hart hingearbeitet, "nicht mit Lobbyarbeit, sondern indem wir die dafür nötigen Strukturen in der eigenen Verwaltung aufgebaut haben." Für die FU könne er sagen: "Wir sind bereit."

Flogaus erhofft sich von der Berufungsrechts-Übertragung ebenfalls mehr Tempo, "die Hochschulen leiden schon sehr unter den extrem langen Bearbeitungszeiten durch die der Senatsverwaltung" – sieht aber die ebenfalls im Referentenentwurf enthaltene Möglichkeit von "Exzellenzberufungen" kritisch.

Präsidien, so der geplante Passus, könnten "in besonders gelagerten Fällen" und "bei besonderer strategischer Relevanz" gemeinsam mit den zuständigen Dekanen und "im Einvernehmen" mit der Senatsverwaltung über eine Berufung entscheiden – ohne die sonst übliche Ausschreibung und ohne die Beteiligung der Fachbereichs- oder Fakultätsräte. "Hier entsteht nicht nur ein Transparenzproblem", sagt Flogaus, "dies stellt auch einen erheblichen Eingriff in die Mitwirkungsrechte demokratisch legitimierter Hochschulgremien dar". Staatssekretär Marx hingegen verweist auf die umfangreichen Wenn und Abers im Gesetzentwurf und die Einspruchsmöglichkeiten des betroffenen Fachbereichsrats.

Das eigenartig anmutende deutsch-englische Nebeneinander im Entwurf von "Lektoren" und "Lecturern" begründet Marx übrigens damit, dass die Verwaltungsjuristen deutsche Begriffe vorzögen – in der Wissenschaftswelt aber die englischsprachigen einschlägig seien.

Nur nicht zu sehr aus der Reihe tanzen: Das scheint eines der Leitmotive der Gesetzesnovelle zu sein. Seinen Ruf als Entfristungsvorreiter ist Berlin jedenfalls los.

Eine kürzere Fassung dieses Artikels erschien zuerst im Tagesspiegel.

Kommentare

#1 - Warum nicht mehr anwendbare Forschung zur Querfinanzierung?

Wahrscheinlich mache ich mich damit unbeliebt, ich spreche es aber trotzdem mal an.

Dieses ewige gezerre um die Anschlusszusagen geht doch im Kern nur um eines: Man braucht zwar viele WiMis und PostDocs, die Forschungsarbeit machen, aber man kann prinzipiell diese Stellen dauerhaft nicht bezahlen. Deswegen denkt man sich das Argument aus, dass immer neue Menschen auf die Stellen gesetzt werden müssen, weil es sonst keine neuen Ideen gäbe oder weil sich ja dann viel weniger Leute sich qualifizieren könnten... Aber das ist natürlich BS. Also für die Doktorand*innen mag das noch gelten - man kann ja aus vielerlei Gründen einen Doktortitel haben wollen.

Aber spätestens danach ist doch niemand mehr dabei, der sich qualifizieren möchte. Danach möchte man das dauerhaft beruflich machen.

Der Punkt ist, es gibt nicht wenige Institute zur Auftragsforschung oder auch Forschung in Unternehmen. Die müssen auch ständig neue Themen beforschen und schmeißen trotzdem nicht alle paar Jahre die Leute raus. Im Gegenteil - die sind froh, dass die Leute dabei bleiben und besser werden in dem, was sie tun. Aber der Unterschied ist, dass die Forschung, die dort betrieben wird, sich wirtschaftlich rechnen muss. Klar müssen Gelder akquiriert werden. Nur verlieren die Mitarbeitenden nicht sofort ihren Job, wenn mal ein Projektantrag gescheitert ist. Und in den Staub werfen und um Gnade (oder den nächsten Überbrückungsvertrag) muss da auch niemand betteln.

Momentan ist auch an den Unis jetzt schon viel Forschung nur deswegen möglich, weil sie über Drittmittel finanziert wird. Und darunter auch nicht so wenig, was eigentlich schon eher Auftragsforschung ist. (Ist es formal nicht, und Einmischung von Mittelgebern kann es da auch nicht geben - ist mir schon klar.) Warum richten die Unis denn nicht einfach mal im großen Stil Auftragsforschungsinstitute ein, bei denen tatsächlich festangestellte Forschende arbeiten? Warum werden bestimmte anwendbare Forschungsergebnisse nicht offensiv als Produkte verkauft und damit die anderen Institute querfinanziert?

Es wird aus öffentlich finanzierten Geldern nie ernsthafte Dauerstellen geben. Wenn man etwas mehr Pragmatismus and den Tag legen würde, müssten nicht so viele hochqualifizierte Forschende sich Mal um Mal diese Erniedrigung durch befristete Stellen gefallen lassen. Die Unis sollten viel offener dafür werden, Forschungsergebnisse und Produkte zu schaffen, die wirtschaftlich verwertet werden können (oder auch nur weil es Beratungsleistungen für die öffentliche Hand sind). Und ich glaube, dem Ansehen der Wissenschaft würde es tatsächlich auch helfen. Und nein, es sollen nicht alle Unis Hoschschulen für angewandte Wissenschaft werden. Aber statt immer nur zu versuchen, den Ländern oder dem Bund mehr Geld aus den Rippen zu leiern (was dann zumindest gefühlt zum Großteil in der Verwaltung versickert), könnte man doch einfach mal sagen, wir nehmen das jetzt selbst in die Hand und schöpfen einen Teil des Werts, der durch die Forschung geschaffen wird, selbst ab.

#2 - WissZeitVG braucht neue Denkansätze

In 2026 soll das WissZeitVG Novellierung werden, ohne dass auch nur ansatzweise absehbar wäre, dass die völlig konträren Modelle zu sinnvollen Kompromissen sythetisiert werden könnten. Da sind völlig neue Denkanstöße wie öffentliche Auftragsforschungsinstitute ein erfrischender Ansatz out-of-the-box um die festgefahren Fronten aufzubrechen.

Neuen Kommentar hinzufügen