Offene Türen, geschlossene Kassen

An Deutschlands Hochschulen sinkt der Anteil von NC-Studiengängen von Tief zu Tief. Das freut Studieninteressierte. Doch die Hochschulen stecken in der Zwickmühle.

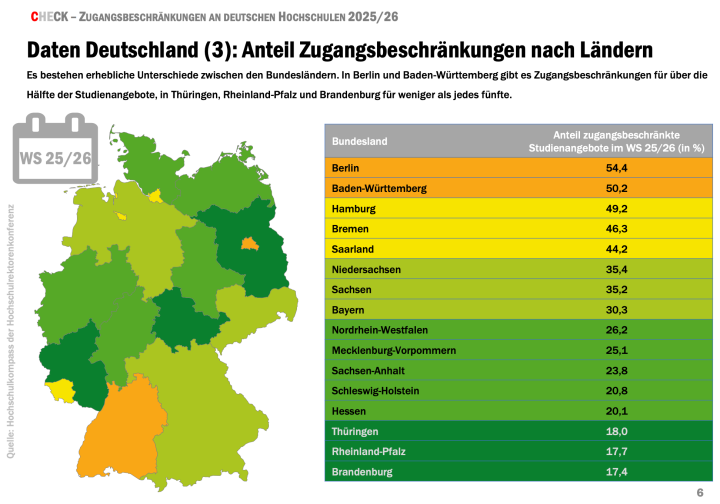

Grafik aus dem "CHECK Zugangsbeschränkungen an deutschen Hochschulen 2025/26", CHE gemeinnütziges Centrum für Hochschulentwicklung.

DIE HOCHSCHULEN HABEN ihre Tore weit geöffnet: Nur noch 32,5 Prozent aller Studiengänge in Deutschland haben im kommenden Wintersemester einen NC. Damit setzt sich der seit Jahren anhaltende Trend zu immer weniger Zugangsbeschränkungen fort, berichtet das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in seiner jährlichen Analyse.

"Die meisten Studierenden in Deutschland können mittlerweile das Fach ihrer Wahl auch an ihrer Wunschhochschule studieren", sagt CHE-Experte Cort-Denis Hachmeister laut Pressemitteilung. Das CHE berücksichtigt örtliche Zulassungsbeschränkungen, bundesweite NCs wie Medizin oder Pharmazie und weitere Studienangebote, bei denen ein Auswahlverfahren oder eine Eignungsprüfung stattfinden. Vergangenes Jahr lag die NC-Quote noch bei gut 35, vor zehn Jahren bei 42 Prozent.

Von der Notwehr zum NC-Niedergang

Wie grundsätzlich sich die Situation an den Hochschulen verändert hat, wird deutlich, wenn man noch weiter zurückgeht. Etwa ins Jahr 2007, als die Präsidentin der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Margret Wintermantel, im Zusammenhang mit den damaligen NC-Rekordquoten von "Notwehr" sprach: "Wenn der Staat uns nicht genug Geld zur Verfügung stellt, müssen die Hochschulen sich immer mehr abschotten."

Die Schulabgänger wollten in Scharen in die Hörsäle, kamen aber nicht rein, weil die Hochschulen überall im Land lokale NCs hochzogen. Das Kalkül vieler Rektorate war so einfach wie wirksam: Die Hochschulen konnten ihre Betreuungsrelationen verbessern, zugleich setzte der Frust der abgelehnten Bewerber und ihrer Familien die (wie heute massiv sparenden) Länderregierungen unter Zugzwang, wieder mehr Geld für Studienplätze zur Verfügung zu stellen.

Zwar mussten die Wissenschaftsministerien jeden neuen NC abnicken, doch hatten sie kaum eine andere Wahl – hatte doch das Berliner Oberverwaltungsgericht wenige Jahre zuvor entschieden, dass die Hochschulen für die gerade neu eingeführten Bachelor- und Masterstudiengänge einen besseren Betreuungsschlüssel einfordern konnten.

Entsprechend stiegen etwa in Nordrhein-Westfalen die Zugangsbeschränkungen innerhalb nur eines Jahres von 38 auf 43 Prozent. Ein anderes Extrembeispiel war 2007 Sachsen-Anhalts größte Universität Halle-Wittenberg, wo nur noch 18 von 177 Studiengängen NC-frei waren.

Einst abgelehnt, jetzt gesucht

Das CHE analysiert die Daten bundesweit erst seit 2013. Fest steht: Heute haben in NRW laut CHE 26 Prozent eine Eingangshürde und in Sachsen-Anhalt 24 Prozent. Grund für den geringen NC-Anteil seien "die gesunkenen Erstsemesterzahlen sowie die gleichzeitige Zunahme der Studienangebote", sagt Hachmeister.

Abseits der Stadtstaaten, die sich im NC-Bundesländervergleich allesamt unter den Top 4 mit den höchsten Quoten wiederfinden (Berlin liegt mit 50,4 Prozent an der Spitze), sind es vor allem Hochschulen auf dem Land abseits der attraktiven Studierendenmetropolen und in Ostdeutschland, die mit dem demografischen Wandel zu kämpfen haben. Die niedrigsten NC-Anteile gibt es in Brandenburg (17,4 Prozent), Rheinland-Pfalz (17,7 Prozent) und Thüringen (18,0 Prozent).

Und der Schwund schlüge noch stärker auf die bundesweiten Immatrikulationen durch, würde nicht der parallele Zustrom internationaler Studienanfänger abmildernd wirken. Innerhalb von zehn Jahren kletterte ihre Zahl um 33 Prozent, während die Zahl der deutschen Erstsemester um 13 Prozent absank, berichtete das Statistische Bundesamt. Die Hochschulen werben mit neuen Studiengängen um die wertvolle Ressource Student, eine steigende Zahl davon auf Englisch.

Interessant sind die Unterschiede derweil auch zwischen den Fächern: Die Wirtschafts-, Gesellschafts- und Sozialwissenschaften melden, dass knapp 40 Prozent ihrer Studiengänge zugangsbeschränkt sind. In den Ingenieurwissenschaften gilt das für weniger als ein Viertel. Zwischen Universitäten und HAWs gibt es dagegen kaum Abweichungen, während Bachelor-Programme mit 30,6 Prozent etwas seltener mit NCs belegt sind als Masterangebote (33,8 Prozent).

Weniger Abiturienten, weniger Studienanfänger

In den nächsten Jahren dürfte sich der Trend zu immer weniger Zulassungsbeschränkungen weiter fortsetzen. Der Grund: Mehrere Bundesländer haben die G8-Schulzeitverkürzung rückabgewickelt, sodass nacheinander fast komplette Abiturjahrgänge ausfallen. Dieses Jahr in Bayern, was man unter anderem daran sieht, dass bayerische Hochschulen aktuell offensive Werbekampagnen etwa an Bahnhöfen in anderen Bundesländern laufen haben. Nächstes Jahr sind Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein dran.

Die Kultusministerkonferenz hatte in ihrer im vergangenen Jahr veröffentlichten Prognose einen Rückgang bei den Studienanfängern um weitere gut drei Prozent (15.900) in diesem und nochmal zwei Prozent (10.800) im nächsten Jahr prognostiziert, bevor es allmählich wieder hochgeht. Aber selbst 2028 soll die bundesweite Zahl der Erstsemester immer noch fast um 28.000 unter dem 2017 erreichten Höchstniveau liegen. Vorausgesetzt, die internationalen Studierenden finden die deutschen Hochschulen weiter so attraktiv wie heute – angesichts des gesellschaftlichen Rechtsrucks keineswegs eine ausgemachte Sache.

2007 startete übrigens, gedacht als zeitlich befristetes Programm, der Hochschulpakt 2020, über den der Bund angesichts starker Geburtenjahrgänge und doppelter Abiturkohorten fast 20 Milliarden Euro in die Länder pumpte. Und so gemischt dessen Bilanz ausfiel, erhöhte er doch massiv die Studierendenzahlen – und die NC-Quoten begannen zu sinken. Inzwischen heißt der Hochschulpakt "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken", ist auf Dauer gestellt und soll die Studienbedingungen verbessern.

Für einige Hochschulen und erst recht für Studiengänge bedeutet unterdessen auch ein nur vorübergehendes Studierendenminus eine existentielle Bedrohung. Und so sehr sich die Studienbewerber über die niedrigeren NC-Quoten freuen mögen, für das Hochschulsystem insgesamt verschlechtern sie die Verhandlungsposition inmitten von Sparhaushalten. Anders als 2007 können die Rektorate diesmal keine Zulassungsbeschränkungen als Druckmittel einsetzen. Akademisch weniger affine Finanzpolitiker haben dagegen, wann immer Hochschulen gegen die Kürzungen protestieren, ein bequemes Argument: die Entspannung an der Studierendenfront.

Kommentare

#1 - Richtige Kenngröße?

Ich frage mich, ob der Anteil zulassungsbeschränkter Studiengänge überhaupt die richtige Kenngröße ist: mich würde eher der Anteil Studierender in zulassungsbeschränkten Studiengängen interessieren.

Neuen Kommentar hinzufügen