"I wish we had something like Helmholtz"

Warum der neue Helmholtz-Präsident Deutschlands Forschungsstrukturen für international beneidenswert hält – und trotzdem fragt, ob der Kurs noch stimmt. Martin Keller über die Freiheit der Forschung, Impact-Erwartungen der Politik und die Frage, wie Helmholtz Deutschlands Innovationsfähigkeit stärken kann.

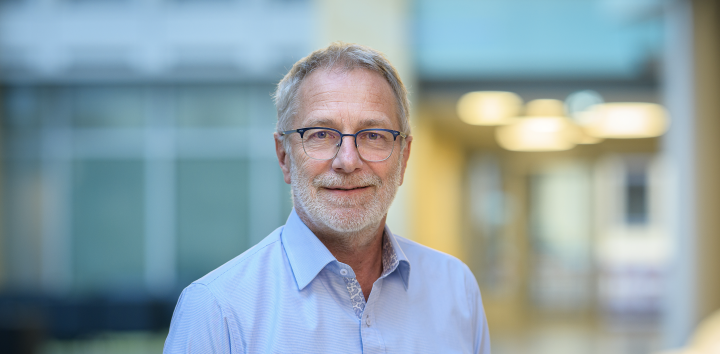

Von 2015 bis 2025 war Martin Keller Direktor des National Renewable Energy Laboratory (NREL) im US-Bundesstaat Colorado. Zugleich war er Präsident der Alliance for Sustainable Energy, einem Unternehmen, das das NREL für das US-Energieministerium betreibt. Seit November 2025 ist er Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft. Foto: Phil Dera.

Herr Keller, für Ihre Aufgabe als Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft hat man Sie nach fast 30 Jahren aus den USA zurückgeholt. Was wollen Sie anders machen als Ihr Vorgänger Otmar D. Wiestler?

Ich weiß gar nicht, ob ich das so auf den Vorgänger beziehen würde. Wenn man neu in so eine Position kommt, ist das Wichtigste erst mal zu verstehen, womit man unterwegs ist. Helmholtz ist kein Jetski. Helmholtz ist ein ziemlich großer Tanker. Einen Tanker kann man drehen – aber das dauert.

Muss denn der Tanker Helmholtz gedreht werden?

Umdrehen sicherlich nicht. Und inwieweit Kurskorrekturen nötig sind, das versuche ich gerade herauszufinden. Die Welt um uns herum verändert sich gerade massiv. Im Osten Europas sitzt Putin, der Ukraine-Konflikt wird uns noch lange beschäftigen. Im Westen, in den USA, wissen wir nicht genau, wo die Entwicklung hingeht. Gleichzeitig wächst die internationale Konkurrenz, gerade in der Wissenschaft, China holt immer weiter auf, die Durchbrüche in der Künstlichen Intelligenz beschleunigen alles, das Verlangen besonders der Tech-Giganten nach immer mehr Daten ist gewaltig. Und inmitten von alldem Deutschland: Geld wächst nicht auf Bäumen, also müssen wir priorisieren, mehr mit weniger machen. All das führt zwangsläufig zu der Frage: Sind wir noch auf dem richtigen Kurs? Wenn man sich diese Frage nicht stellt, wenn ich mir diese Frage nicht stellen würde, täte ich meinen Job nicht richtig.

Ihre Aufgabe ist das Hinterfragen?

Jeder Wechsel an der Spitze einer Organisation ist so ein Moment. Es gibt dazu spannende Studien aus der Industrie: Die ersten sechs bis neun Monate muss man sich orientieren, nach dem Motto: "Where are the bathrooms", wie man in Amerika sagen würde. Und dann folgt eine Zeitspanne, in der man sich eingefunden hat, aber noch den Blick von außen hat. Nach zwei, drei Jahren schließlich ist man so sehr Teil des Systems geworden, dass man die Schwächen kaum noch sieht. Ich möchte die Phase dazwischen so gut wie möglich nutzen.

"Die Wissenschaftler in vielen anderen Ländern sind total neidisch auf ihre deutschen Kollegen."

Dann machen wir es mal praktisch. Wenn Sie als früherer Direktor eines National Labs in den USA auf Helmholtz blicken, die größte Forschungsorganisation in Deutschland, was sehen Sie da?

Ich fange mal mit dem an, was andere Lab-Direktoren gesagt haben, mit denen ich befreundet bin. Erstens: "That’s a big job." Und zweitens: "I wish we had something like Helmholtz." Beide Einschätzungen teile ich. Wir unterschätzen in Deutschland oft, wie stark unsere wissenschaftlichen Strukturen sind: die Allianz-Organisationen, Akademien und Hochschulen. Das sind Strukturen, in denen wir arbeitsteilig wirklich etwas bewegen können und worum uns andere beneiden. Und dann diese großartige Planungssicherheit bei der Grundfinanzierung …

… dank des Paktes für Forschung und Innovation, der Helmholtz und den anderen großen Forschungsorganisationen seit 20 Jahren jährliche Budgetzuwächse garantiert.

Schauen Sie: In den amerikanischen National Labs wissen Sie manchmal noch im Januar oder Februar nicht, wie Ihr Jahresbudget aussieht, und das Haushaltsjahr geht nur bis September. Und dann verändern sich von Präsident zu Präsident die finanziellen Rahmenbedingungen, bei Trump sind die Einschnitte natürlich gerade extrem, aber dieses Pingpong gab es schon vorher. Wie soll man da Forschung strategisch planen? Wirklich: Die Wissenschaftler in vielen anderen Ländern sind total neidisch auf ihre deutschen Kollegen.

Gilt das genauso für die inhaltlichen Bewegungsspielräume? Mein Eindruck ist, dass die Helmholtz-Gemeinschaft auch als Puffer dient zwischen der Wissenschaft in den einzelnen Zentren und zu kleinteiligen politischen Eingriffen. Die National Labs kennen keine vergleichbare Dachstruktur.

Es ist auch in den USA nicht so, dass die Direktoren der meisten National Labs direkt vom Goodwill der Politik abhängen. Sie sind keine politischen Ernennungen, eher wie CEOs. Es gibt natürlich eine Aufsicht, sie können auch abgesägt werden, aber vom jeweiligen Board of Directors, nicht vom Ministerium. Trotzdem haben Sie einen Punkt: Die Helmholtz-Struktur ermöglicht uns, über die Zuständigkeiten von Ministerien hinweg Spitzenforschung zu betreiben und die Daten zu verknüpfen – etwa zwischen Gesundheit, Umwelt, Materie oder Energie. Solche Verknüpfungen bekommen Sie in den USA kaum hin. Selbst vor Trump, als Klima- und Energieforschung noch unter dem gleichen Dach des Department of Energy waren, machte jede Abteilung ihr eigenes Ding. Ich habe zehn Jahre versucht, Datenschnittstellen herzustellen, das war nahezu unmöglich.

"Man muss sich hinterfragen, sonst merkt man die Sackgasse zu spät."

Trotzdem hat der Chef des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf, Sebastian Schmidt, im vergangenen Jahr gesagt, vielleicht sei es wieder einmal an der Zeit, die Idee der Helmholtz-Gemeinschaft selbst zu hinterfragen. "Da kommt vielleicht heraus, dass die genau richtig ist. Vielleicht kommt aber auch was anderes heraus." – Vielleicht, dass Helmholtz zu dezentral aufgestellt ist, dass die Zentren in ihrer großen Eigenständigkeit eine ausgeprägte Strategiefähigkeit verhindern?

Dieser Diagnose, die Ihre ist und nicht die von Sebastian Schmidt, widerspreche ich. Ich habe alle unsere Forschungsbereiche besucht, lange Gespräche geführt. Die Integration zwischen den Zentren gelingt besser, als ich dachte. Aber: Die Stoßrichtung von Sebastian Schmidt ist richtig. Man muss sich hinterfragen, sonst merkt man die Sackgasse zu spät. Wir gehen noch im Januar mit den Zentrenleitungen in eine Klausur, holen auch externe Perspektiven rein.

Manche sagen, die Helmholtz-Gemeinschaft sei ein Haifischbecken.

Vielleicht war sie das mal. Ich habe das aber so nicht erlebt. Natürlich schauen Zentren auch auf sich selbst, aber da ist eine gemeinsame Mentalität. Wenn Sie echte Haifischgeschichten wollen, fragen Sie in den National Labs herum. Im Vergleich dazu ist das hier ein Goldfischbecken.

Wenn Deutschlands Wissenschaftssystem so große Stärken hat, wie passt dazu die Diagnose Ihres Kollegen Patrick Cramer von der Max-Planck-Gesellschaft, der neulich konstatierte, laut Nature Index sei die MPG die letzte verbliebene europäische Forschungsorganisation unter den Top Ten weltweit – "neben Harvard und acht chinesischen Einrichtungen, die bereits jetzt mit enormen Wachstumsraten selbst Stanford und MIT verdrängen"? Nur Max Planck kann noch mithalten?

Ich bin im stetigen Austausch mit Patrick Cramer, aber an der Stelle habe ich einen anderen Blick. Ja, Europa sitzt zwischen Amerika und China. Aber wir müssen uns nicht verstecken. Wir sind in vielen Bereichen sehr gut. Die entscheidende Frage ist: Worauf konzentrieren wir uns? Können wir überall Weltspitze sein? Vermutlich nicht. Deutschland ist ein relativ kleines Land. Daraus folgt: Wir müssen noch gezielter international kooperieren – innerhalb Europas, aber auch mit Ländern, die unser demokratisches Verständnis teilen. Mit Indien zum Beispiel, Japan, Südkorea oder Australien.

Patrick Cramer hat seine kritische Bestandsaufnahme zur deutschen Wettbewerbsposition mit der Forderung an die Politik verbunden, pro Jahr 500 Millionen Euro extra in Max Planck zu investieren – nur in Max Planck. Viele haben das als Schienbeintritt für die anderen Organisationen im Pakt für Forschung und Innovation empfunden.

Ich kenne Patrick schon sehr lange. Er hat das in seiner Rede bei einem Empfang der Max-Planck-Gesellschaft kurz vor Weihnachten geäußert, nun gut. Ich habe ihn danach angerufen, und er hat mir erklärt, dass er seine Forderung auf das Sondervermögen des Bundes bezogen hat.

"Der Pakt für Forschung und Innovation steht für ein demokratisches Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft, das ich für einzigartig halte."

Fakt ist aber, dass der Pakt für Forschung und Innovation, den Sie vorhin als international besonders gelobt haben, darauf beruht, dass alle Paktorganisationen, von Max Planck bis Helmholtz, dieselben Zuwächse erhalten. Ärgert Sie, dass Cramer das infrage gestellt hat?

Nochmal: Er hat mir versichert, dass er das nicht infrage stellt. Das wäre auch fatal, denn der Pakt ist nicht nur wegen seiner finanziellen Planungssicherheit wertvoll. Vielleicht bin ich da als Forscher, der bis vor Kurzem in den USA gearbeitet hat, ein gebranntes Kind, aber der Pakt steht für ein demokratisches Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft, das ich für einzigartig halte.

Aktuell läuft der PFI nur bis 2030. Die Erwartung aus der Wissenschaftspolitik ist, dass die Paktorganisationen, also auch Helmholtz, mehr Impact liefern sollen für das Geld. Und sich wieder mehr auf ihre Kernaufgaben besinnen. Vergangenes Jahr hat Fraunhofer-Präsident Holger Hanselka mit einem Papier genau das versucht: die Rollen der Paktorganisationen zu definieren. Helmholtz kam vor allem als Betreiber großer Forschungsinfrastrukturen vor.

Er hat das später zurückgezogen. Ich habe mit Holger erst vor Kurzem darüber geredet und ihm noch einmal gesagt, dass auch ich das nicht den richtigen Ansatz fand. Klar gibt es zwischen Max Planck, Helmholtz, Fraunhofer oder Leibniz gewisse Overlaps, und das ist in Ordnung. Zugleich sage ich Ihnen gern, was Helmholtz einzigartig macht: Durch ihre Größe und Breite können unsere Zentren in entscheidenden Schlüsseltechnologien die gesamte Wertschöpfungskette der Forschung abdecken, von der Grundlagenforschung bis hinein in die angewandte Forschung.

Ihre Aussagen zur Rolle von Helmholtz gegenüber der Industrie haben zuletzt für Diskussionen gesorgt. Manche haben daraus gelesen, Helmholtz wolle wie Fraunhofer stärker in Richtung Auftragsforschung gehen.

Mir ist sehr wichtig, dass das nicht missverstanden wird. Helmholtz macht keine Auftragsforschung wie Fraunhofer. Das ist nicht unsere Aufgabe und das soll es auch nicht werden. Aber wir müssen uns schon die Frage stellen, wie unsere Forschung dazu beitragen kann, dass die deutsche Industrie wieder innovativer und wettbewerbsfähiger wird. Und da sehe ich eine ganz klare Rolle für Helmholtz: nicht im Sinne von "Firma bestellt Gadget", sondern in Form langfristiger gemeinsamer Forschung, gemeinsamer Datenräume, gemeinsamer Modelle. Durch unsere Größe und Breite können wir die gesamte Wertschöpfungskette abdecken – von der Grundlagenforschung bis in die anwendungsnahe Forschung hinein. Das ist etwas, was andere Organisationen so nicht leisten können. Unsere Zentren können Enabler sein für Entwicklungen, die ohne diese Struktur gar nicht möglich wären.

"Warum sollte der Radfahrer, der da draußen gerade vorbeifährt, wissen,

was Helmholtz ist? Wie hat das sein Leben verändert?"

Das ist eine ambitionierte Beschreibung. Aber wie übersetzt man das in eine Öffentlichkeit, die nicht wissenschaftlich sozialisiert ist?

Da erwischen Sie genau den Punkt, an dem wir gerade dran sind. Denn es reicht nicht, wenn wir als Wissenschaftler anderen Wissenschaftlern erklären können, was unser Ansatz ist, sondern wir kommunizieren in eine komplett neue Medienwelt hinein, in der es um Headlines, Hashtags und schnelle Posts geht. Forschung läuft so aber nicht. Wissenschaft ist kein Zug, der immer auf geradem Gleis fährt; wissenschaftliche Erkenntnisse machen Umwege und unerwartete Kurven, erreichen mitunter ungeahnte Ziele. Entsprechend anpassungsfähig müssen auch die wissenschaftlichen Institutionen sein. Wissen Sie, seit ich bei Helmholtz bin, stelle ich mir und anderen immer dieselbe Grundfrage: Was haben wir bei Helmholtz in den vergangenen 30 Jahren gemacht – und warum sollte das jemanden interessieren? Ich frage das bewusst so zugespitzt: Warum sollte der Radfahrer, der da draußen gerade vorbeifährt, wissen, was Helmholtz ist? Wie hat das sein Leben verändert – oder das seiner Familie?

Muss der Radfahrer da draußen wissen: Das war Helmholtz?

Es geht um Wissenschaft in Deutschland insgesamt, die braucht Sichtbarkeit, und damit auch Helmholtz. Wir sind ja eine Gemeinschaft, im Grunde ein Verein. Und schauen Sie sich andere Vereine an – erfolgreiche Fußballvereine zum Beispiel. Nehmen wir den FC Bayern. Da gibt es ein starkes Vereins-Branding, aber gleichzeitig werden die einzelnen Spieler gefeiert, jeder für sich. Und der Verein sorgt dafür, dass diese Spieler zusammen funktionieren: Angriff, Abwehr, Torwart – ein Team. Übertragen auf Helmholtz heißt das: Wir müssen Helmholtz als Mannschaft in den Vordergrund rücken, und wir müssen unsere 18 Zentren als individuelle Spieler sichtbar machen. Ohne dieses Dach haben wir nur Einzelstars – und kein Team.

Fraunhofer würde sagen: Hier ist die Super-LED, die verändert unser Leben. Max Planck: Hier ist unser neuester Nobelpreisträger. Und Helmholtz?

Die Stärke von Helmholtz ist die strategische Forschung über Institutions- und Disziplingrenzen hinweg. Aber das reicht nicht. Dieses System muss auch Durchbrüche ermöglichen, die für die Menschen spürbar sind. Und diese großen Geschichten der Durchbrüche gibt es auch bei Helmholtz. Wir werden sie erzählen – unter anderem bei einem Event, das wir im April veranstalten. Und da wird dann auch der Unterschied zu Max Planck oder Fraunhofer deutlich.

Das hört sich an wie Marketing. Ist das für die Wissenschaft der richtige Weg?

Unsere Welt funktioniert über Branding. Warum Audi? Warum BMW? Das ist nicht rational, das ist Markenwahrnehmung. In der Wissenschaft müssen wir darüber auch sprechen. Nicht, um mehr Autos zu verkaufen oder Cola oder Macaroni and Cheese, sondern weil Qualität heute mit Branding verbunden ist. Deshalb ist es richtig, die einzelnen Zentren zu branden – DLR, Jülich, DESY. Nicht jedes muss Helmholtz im Namen tragen. Aber es braucht ein starkes übergeordnetes Branding für das System.

"Es gibt Strömungen, die die globale Vernetzung stoppen wollen, aber langfristig wird sich die Welt weiter verknüpfen, das lässt sich gar nicht verhindern."

Apropos übergeordnet: Die Bundesregierung will den innovationspolitischen Aufbruch per "Hightech-Agenda Deutschland" organisieren. Ist das eigentlich noch die richtige Ebene, wenn wir doch nur als Europa gegenüber China und den USA bestehen können? Oder anders gefragt: Denkt unsere Wissenschaftspolitik zu kleinstaatlerisch?

Ich bin kein Politiker, aber für die Forschung kann ich Ihnen klar widersprechen. Wissenschaftler sind stark international vernetzt. Wir sind da gar nicht so anders als Künstler, die Bilder malen und diese in einer Galerie ausstellen wollen. Unsere Galerien sind die Publikationen, Wissenschaftler wollen ihre Erkenntnisse verbreiten, und da gibt es keine Grenzen. Die menschliche Neugier ist die treibende Kraft, aber auch die nationale Politik formuliert bestimmte Erwartungen an die Forschung, vor allem, dass sie das Leben der Bürger besser machen soll. Das ist in Ordnung, weil es zum großen Teil Steuergelder sind, die Wissenschaft finanzieren – solange die Wissenschaftsfreiheit gewahrt ist. Es gibt Strömungen, die die globale Vernetzung stoppen wollen, aber langfristig wird sich die Welt weiter verknüpfen, gerade auch durch Wissenschaft, das lässt sich gar nicht verhindern.

Sie sprechen die nationalistischen Tendenzen in vielen Ländern an.

Ein gutes Beispiel dafür, dass sich Chance und Risiko fast nie trennen lassen. Das Leben ist nicht schwarz oder weiß – es ist grau. Ich bin grundsätzlich Optimist. Klar: Für unser pluralistisches Verständnis ist das ein Risiko, was gerade passiert. Und das ist nicht nur Amerika. Schauen Sie nach Russland. Schauen Sie nach Ungarn. Schauen Sie auch in Deutschland – man muss gar nicht weit gucken. Aber: Es ist auch eine Chance, weil Krisen Situationen zuspitzen. Plötzlich stellen sich alle diese Fragen: Was muss sich ändern? Wo wollen wir hin? Was ist jetzt der Aufbruch? Und genau dieses "Jetzt" ist unsere Chance. Bahnfahrten sind da für mich ein Pulsmesser.

Inwiefern?

Da sitzen die Menschen zusammen in diesen Wagen, und man bekommt mit, wie sie ticken. Man hört Gespräche, man sieht Reaktionen. Und ich war ja nach der Wahl ständig hin und her unterwegs – da hörst du irgendwann, was gerade das Grundrauschen ist. Und dieses Grundrauschen lautet: Die Leute wünschen sich Veränderung. Die Leute wünschen sich Aufbruch. Sie verstehen nicht, warum Züge in Japan auf die Sekunde pünktlich fahren – und hier verpasst du zum dritten Mal deinen Anschluss, bist 35 Minuten zu spät am Flughafen. Ein kleines Beispiel, das für Größeres steht: die Wahrnehmung von Bürokratie und Trägheit, das Gefühl, dass Dinge nicht funktionieren und keiner es hinbekommt. Wir haben gerade ein Chancenfenster, die Dinge zu verändern. Wenn du das Fenster verpasst, kippt die Chance – und wird zum Risiko für unsere Demokratie.

"Wir haben gerade ein Chancenfenster, die Dinge zu verändern. Wenn du das Fenster verpasst, kippt die Chance – und wird zum Risiko für unsere Demokratie."

Die Hightech-Agenda ist der Versuch, dieses Chancenfenster zu nutzen. Welche Rolle kann Helmholtz dabei spielen? Was kann Helmholtz konkret beitragen?

Ich war in den USA sehr tief involviert, bis in die höchsten Ebenen, in das, was man dort in der Biden-Administration an Investitionsprogrammen aufgelegt hatte: Clean Energy, Tech-Investments, diese amerikanische Variante von "Hightech-Agenda". Riesige Themen, viel Ambition. Was lässt sich daraus lernen? Demokraten haben oft großartige Konzepte, klug durchdacht – und dann verstricken sie sich in endlosen Schleifen. Die Zeit vergeht. Die vier Jahre der Biden-Regierung vergingen. Und am Ende versucht man, in den letzten Monaten noch schnell das Geld irgendwie strategisch zu platzieren. Dann kommt ein Regierungswechsel – und der Nachfolger räumt alles wieder ab. Das ist bitter.

Was folgt daraus für Deutschland und Helmholtz?

Schauen Sie sich unsere Schwerpunkte als Helmholtz-Gemeinschaft an und legen Sie die neben die Themen der Hightech-Agenda. Dann sehen Sie sofort: Da ist eine massive Überschneidung. Das sagt im Grunde alles. Aber natürlich brauchen wir die anderen. Und auch wenn ich die deutsche Förderlogik vorhin so gelobt habe in ihrer Langlebigkeit, Sicherheit und Planbarkeit: Auf diese Grundförderung der deutschen Forschung muss etwas drauf, das uns schneller und agiler macht. Mechanismen, mit denen wir Risiken eingehen können. So wie bei den amerikanischen Agenturen DARPA und ARPA. Die erwähne ich nicht, weil ich das amerikanische System kopieren will, sondern weil darin Elemente stecken, von denen man lernen kann: Tempo, Mut, klare Ziele, klare Meilensteine.

Das mit Mut und klaren Meilensteinen sagt sich immer so leicht. Aber was bedeutet das konkret?

Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus meiner Zeit: Am NREL habe ich ein großes Forschungsprogramm geleitet, Größenordnung 50 Millionen pro Jahr, Bioeconomy/Biofuels. Das wurde jedes Jahr durchbegutachtet, sehr hart. Und das lief wie ein Ampelsystem: Du hast definierte Ziele – nicht so wolkig wie in Deutschland, sondern konkret. Dann gehst du die 50, 60 Meilensteine durch. Manche stehen auf Rot, nicht erreicht. Gelb bedeutet: Da muss nachgesteuert werden. Grün: alles gut. Und jetzt frage ich: Haben wir in Deutschland diesen Mut? Oder ist es so, dass zwei rote Punkte sofort als Scheitern gelesen werden, als Skandal, als persönliche Niederlage? Wir brauchen einen Kulturwechsel im Umgang mit Risiko.

Auch das hört man inzwischen oft.

In Deutschland gründest du eine Firma, sie geht pleite, und alle sagen: Oh mein Gott, der ist pleite, der ist erledigt. In Amerika sagen die Leute: Super, du hast es probiert, was ist dein nächster Versuch? Ich will nicht, dass Deutschland Amerika wird. Aber wir müssen uns Elemente davon abschauen: dass Scheitern nicht das Ende ist, sondern Erkenntnis. Auch ein negatives Ergebnis zeigt einen Weg nach vorne. Also: Wie setzen wir auf die Grundförderung etwas drauf, das risikofreudige Wissenschaft ermöglicht – schnell, flexibel, mit Mut? Und genau diese Funktion hat, wenn sie gut aufgesetzt wird, für mich die Hightech-Agenda. Dann reicht es nicht, nur Themen zu benennen. Dann braucht es die Struktur, die Geschwindigkeit und die Mentalität, um Dinge wirklich auszuprobieren – und auch mal zu sagen: Hat nicht funktioniert. War trotzdem gut. Nächster Versuch.

Das hat aber doch auch in den USA nicht richtig geklappt zuletzt, Sie haben selbst die Schleifen der Biden-Regierung beschrieben.

Diese Schleifen gibt es überall, auch in den USA. Aber der Unterschied ist: Auf Organisationsebene kann man dort Geschwindigkeit herstellen. Und das ist genau das Ziel, das wir hier auch erreichen müssen. Ich bin kein geduldiger Mensch – das sagt zumindest meine Frau ständig. Und deshalb sage ich ganz klar: Time is of the essence. Zeit ist jetzt der entscheidende Faktor.

Kommentare

#1 - Ein Widerspruch?

"Die Wissenschaftler in vielen anderen Ländern sind total neidisch auf ihre deutschen Kollegen."

Ach so! Aber hatte uns nicht #IchBinHanna# vor kurzem eingeredet, nirgends sei es für die Beschäftigten in der Wissenschaft so schlecht wie in Deutschland, und im Ausland sei es meist besser? War nicht die Rede von prekären Beschäftigungsverhältnissen?

#1.1 - Nein!

Entschuldigung, doch der Beitrag befasste sich ausdrücklich mit der Organisation und langfristigen Planung des Wissenschaftssystems, insbesondere mit Blick auf die Helmholtz-Gemeinschaft. Die individuellen Arbeitsverhältnisse einzelner Wissenschaftler:innen waren nicht Gegenstand der Argumentation und stehen dazu nur in einem mittelbaren Zusammenhang.

Unbestritten besteht bei den Beschäftigungsbedingungen erheblicher Reformbedarf. Ohne eine verlässliche, langfristig angelegte Struktur und Steuerung wissenschaftlicher Organisationen lassen sich jedoch weder nachhaltige Karrierewege noch stabile Finanzierungsmodelle für einzelne Wissenschaftler:innen entwickeln.

Es liegt daher kein Widerspruch darin, dass Deutschland über leistungsfähige und international wettbewerbsfähige Wissenschaftsorganisationen verfügt, während die individuelle Karriere- und Finanzierungssituation vieler Wissenschaftler:innen zugleich hoch problematisch ist. Diese Sachverhalte sind auf unterschiedlichen Organisationsebenen angesiedelt und müssen entsprechend differenziert betrachtet werden.

Ihr Einwand widerspricht dem Beitrag somit nicht, verfehlt jedoch dessen thematischen Fokus.

#1.1.1 - Eine Frage der Perspektive

Ich glaube auch nicht, dass es einen echten Widerspruch gibt zwischen dem, was Sie und ich geschrieben haben. Es ist alles eine Frage der Perspektive und der jeweiligen Interessen.

"Ich fange mal mit dem an, was andere Lab-Direktoren gesagt haben, mit denen ich befreundet bin." (sagt Herr Keller)

Das ist ganz klar sozusagen die "Bonzen-Perspektive". Wenn Sie den Präsidenten einer wichtigen US-Universität, der vielleicht ein Millionengehalt bezieht, fragen, ob er mit einem deutschen Rektoren-Kollegen tauschen möchte, wird der natürlich abwinken. Aber die Direktoren der deutschen außeruniversitäten Forschungseinrichtungen haben es vermutlich tatsächlich besser als ihre US-Kollegen. Sie sind kleine Könige in ihrem Reich und brauchen kaum etwas zu fürchten, auch keine Budget-Probleme. Allein deshalb ist doch das US-System als ganzes nicht schlechter (von der neuen Politik von Trump mal abgesehen).

Aber es gibt immer auch die Perspektive der Nicht-Bonzen, also der einfachen Wissenschaftler, die vielleicht noch eine Karriere machen wollen, und auch die derer, die keine Karriere machen können. Dazu gab es hier im Blog diverse Artikel mit herber Kritik, allerdings meist auf die Universitäten bezogen (die gern mit "der Wissenschaft" gleichgesetzt wurden), nicht auf die außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Da konnten wir lesen, welch schreckliche Diktatoren die Professoren doch sind, dass sie ihre Mitarbeiter ausnützen, dass es Machtmissbrauch gibt, dass die ganze Einrichtung rassistisch, frauenfeindlich und queerfeindlich ist usw. Und Wissenschaft solle nicht von "Bonzen", sondern von dauerbeschäftigten Mitarbeitern gestaltet werden. Da gab es am 24.11.2025 ein Interview mit Frau Niendorf, ("Es geht um Macht: Die Forschung verstehe nur, wer sich mit der sozialen Ungerechtigkeit des deutschen Wissenschaftssystems auseinandersetzt."), und das Thema #IchBinHanna# wurde hier auch schon ausführlich diskutiert. Wie das genau an den außeruniversitären Einrichtungen ist, wird allerdings nie gesagt. Ich hatte das in einem Kommentar schon mal angemahnt. Es wurde hier jedenfalls auch schon das Lied gesungen, dass es in den "internationalen Modellen" doch viel besser sei mit tenure-track usw. als in Deutschland, z.B. in einem Kommentar zum Artikel vom 15.9.2025. In diesem Artikel wurde auch die OECD bemüht, um dem deutschen System die Leviten zu lesen.

Ich finde halt, das gehört alles zusammen. Wenn hier die "Bonzen" ausführlich zu Wort kommen, muss man in einem Kommentar einen Kontrapunkt dazu setzen, umgekehrt auch. Einfach Beifall zu klatschen fände ich nicht angemessen. Ich sehe das weder so wie Herr Keller noch so wie Frau Niendorf.

Mitglied seit

1 Jahr#1.1.1.1 - Außeruniversitäre und Befristungen

Lieber Herr Kühnel,

das Thema wurde hier im Blog bereits thematisiert, zum Beispiel hier:

https://www.jmwiarda.de/2021/08/11/machen-es-die-ausseruniversitaeren-besser

Beste Grüße

Ihr Jan-Martin Wiarda

#1.1.1.1.2 - Kritik an den einen und den anderen

Vielen Dank, aber ältere Beiträge sind hier im Blog in der Flut aller schwer zu finden, ich hatte das nicht gesehen. Und ich meinte natürlich auch die Aktivisten von #IchBinHanna# selbst. Der verlinkte Beitrag bietet auch vorwiegend Prozentzahlen und nicht annähernd die Grundsatzkritik, die hier schon (auch pauschal) an den Universitäten vorgetragen wurde (undemokratisch, veraltete Strukturen, hierarchisch, rassistisch, queerfeindlich, zu industriefreundlich etc.). Die Standpunkte der Rektoren und Präsidenten dürften wohl eher so ausfallen wie die der Direktoren außeruniversitärer Forschungseinrichtungen, also nicht so negativ. Hat man je MPG-, Fraunhofer- oder Helmholtz-Direktoren speziell für "Diversity" gesehen (außer beim MMG in Göttingen)? Darüber sind die erhaben. Aber Prorektoren und Vizepräsidenten an allen Hochschulen muss es dafür geben.

Warum wurde Herr Keller nicht gefragt, wie er solche Unterschiede zwischen Deutschland und USA einschätzt? Er muss es doch wissen. Er tut so, als ob das, was für die Direktoren gut ist, auch für den Rest der Welt gut ist. Bei normalen Professoren aber würde genau das kritisiert und nicht akzeptiert.

Mitglied seit

1 Jahr#1.1.1.1.2.1 - Kurzer Kommentar

Lieber Herr Kühnel,

es gibt eine eigene Suchfunktion hier im Blog, die Sie gern nutzen können. Sie ist recht unkompliziert. Im Übrigen ist Ihre Kritik verzerrend, was die Vielfalt der Standpunkte hier im Blog angeht. Sie ist freilich so weit weg von der Realität, dass ich hierauf nicht weiter eingehen werde.

Beste Grüße

Ihr Jan-Martin Wiarda

#2 - Arbeitsteilung im ausdifferenzierten Wissenschaftssystem

Lieber Martin Keller, herzlichen Glückwunsch zu diesem sehr lesenswerten Interview – und Glückwunsch auch an die Helmholtz-Gemeinschaft, denn Martin Keller als neuer Helmholtz-Präsident ist ein Gewinn für das gesamte deutsche Wissenschaftssystem.

Martin Keller und ich haben die im Interview angesprochene Arbeitsteilung, insbesondere mit Blick auf die Auftragsforschung, in intensiven, persönlichen Gesprächen gemeinsam diskutiert. Dabei wurde deutlich, wie wichtig Klarheit und ein realistischer Blick auf die jeweiligen Stärken der großen außeruniversitären Forschungsorganisationen in unserem ausdifferenzierten Wissenschaftssystem sind.

Richtig ist auch: Eine im Rahmen der Beschreibung des deutschen Innovationssystems mal von mir veröffentlichte Beschreibung der Profile der anderen außeruniversitären Forschungseinrichtungen habe ich zurückgezogen, da sie in dieser Zuspitzung weder vollständig war noch als umfassende, öffentliche Diskussionsgrundlage zur Beschreibung der deutschen Forschungslandschaft gedacht gewesen ist – auch ist es unangemessen, für andere zu sprechen, was auch nie in meiner Absicht lag.

Aber natürlich werbe ich nach wie vor für ein ausdifferenziertes Wissenschaftssystem, in dem die vier großen außeruniversitären Forschungseinrichtungen jeweils eine eigene und für das Gesamtsystem komplementäre Rolle einnehmen.

Gerade in Zeiten großer technologischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Herausforderungen liegt unsere Stärke im bewussten Zusammenspiel unterschiedlicher Profile, Missionen und Stärken. Nur wenn wir uns gegenseitig ergänzen, ziehen wir auch an einem Strang und können unsere Stärke als Wissenschafts-, Forschungs- und Innovationsstandort optimal ausspielen.

#3 - Willkommen in Deutschland und Freiheit für Wissenschaftler

Willkommen, Martin Keller, Du kommst gerade zur rechten Zeit zurück nach Deutschland, und ich freue mich darauf wie Du zusammen mit Holger Hanselka, Präsident der Fraunhofer Gesellschaft, sowie der MPG eine starke Stimme in Deutschland zur Förderung unserer Innovationskultur erheben kannst!

Es ist doch schier unglaublich dass wir in den letzten Jahren mit nur 80Mio Einwohnern die drittstärkste Industrienation geworden sind, nach den USA und China, aber vor Japan, Indien, Russland,…… und ich bin sicher unser Fotschungsorganisationen Fraunhofer, Max Planck und Helmholtz hatten einen wichtigen Anteil daran, da sie besonders unseren Mittelständlern wichtige Hilfe dabei anbieten neueste Forschung in Produkte und den Markt zu bringen!

Ein Detail bitte nicht vergessen: Wissenschaftler brauchen mehr Freiheit als Industriearbeiter! Warum soll sich ein/e tüchtiger WissenschaftlerIn nicht auch 10 Jahre und mehr mit erfolgreich eingeworbenen Projekten finanzieren, bis er/sie den Sprung in eine Dauerstelle findet? In Stanford gibt es doch Research Professors, die sich zu 100% selbst finanzieren, bis zur Pensionierung (nicht unbedingt ein Vorbild!) - warum können wir unseren WissenschaftlerInnen nicht auch diese Freiheit bieten?

Gerade mit unserer USA Erfahrung sollten wir dies der Politik in Deutschland empfehlen……wir mussten in meinem Fraunhofer Institut in Freiburg tüchtige KollegInnen entlassen, die noch ausreichend projektfinanziert waren, aber für die keine Festanstellung zur Verfügung stand! Dies gilt natürlich auch an Universitäten!

#3.1 - Innovationskultur

"eine starke Stimme ... zur Förderung unserer Innovationskultur"

Gewiss, aber eben in der Sichtweise der Direktoren, die offenbar wissen, was gut für unser Land ist, und dabei weitgehend freie Hand beanspruchen. Bei den Universitätsleitungen dagegen glauben zahlreiche Leute, dreinreden zu dürfen, was man tun soll. Und das, obwohl die Rektoren und Präsidenten von Unis ja doch in einer demokratischen Weise gewählt werden. Dennoch will ihnen keiner die Richtung der "Innovationskultur" überlassen, externe Mächte nehmen als Lobbyisten Einfluss, auch Parteipolitiker in Ministerien. Die Begründung: Die Unis gehören sozusagen der ganzen Gesellschaft. Aber wem gehören eigentlich die großen außeruniversitären Forschungsgesellschaften (Max-Planck-, Fraunhofer- usw.) ?

Neuen Kommentar hinzufügen